■ 実務で使えるマーケティング知識を学びたい人

■ マーケティングについて語れるようになりたい人

■ 自分のビジネスを大きく育てたい人

■ これから起業したい人

みなさん、こんにちは。マーケティングパパのぴろ吉です。

このブログでは「マーケティング=売れる仕組みをつくること」をテーマに、初心者の方にも分かりやすく解説しています。

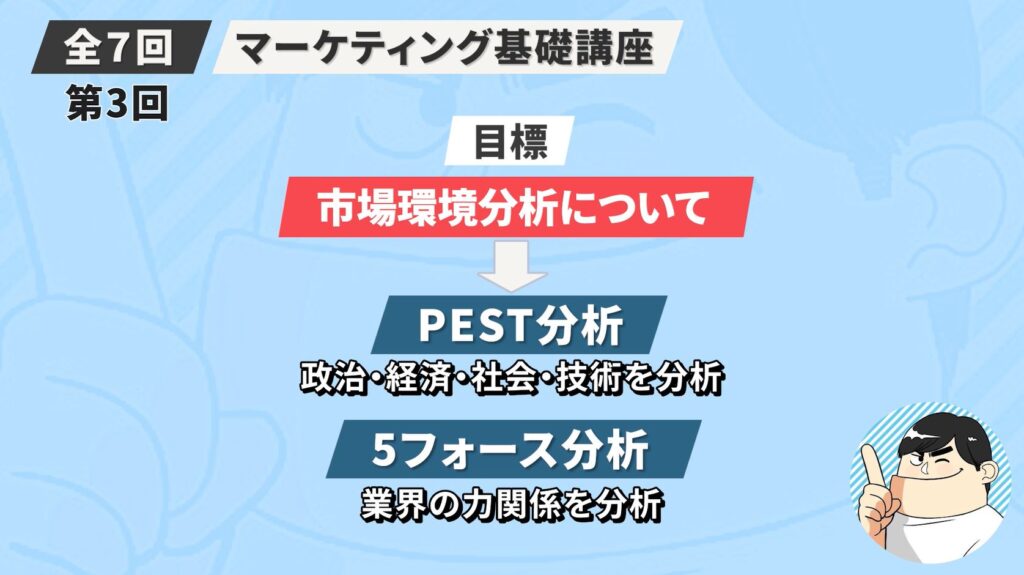

今回の記事は、シリーズ第3回目。テーマは 市場環境分析 です。

前回までのおさらいをすると、

- 第1回では「マーケティングとは何か?」を整理し、

- 第2回では「R-STP-M/M」という戦略づくりの全体像を紹介しました。

そして第3回では、戦略のスタート地点となる 市場環境分析 を取り上げます。ここを正しく押さえておくことで、「なぜ売れないのか?」「なぜ施策が上手くいかないのか?」といったモヤモヤが事前に整理できるようになります。

今回の記事では、以下の二つのフレームワークを解説していきます。

- PEST分析(政治・経済・社会・技術のマクロ環境を見る)

- 5フォース分析(業界内の競争や力関係を整理する)

名前だけは聞いたことがある方も多いと思いますが、単なる知識で終わらせるのではなく、実際のビジネスにどう役立てるのかまで掘り下げます。

1. 市場環境分析の役割

マーケティング戦略は「なんとなくの思いつき」で作るものではありません。地図を持たずに旅に出れば迷子になるように、戦略づくりにも最初に確認すべき“道しるべ”が必要です。その役割を担うのが 市場環境分析 です。

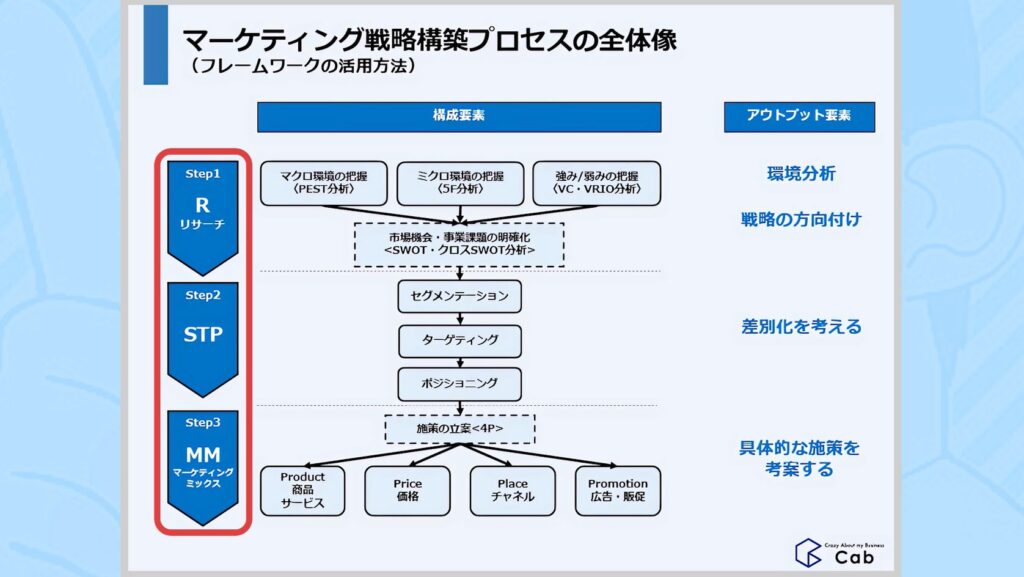

戦略づくりの流れを整理すると、マーケティングは「R → STP → M/M」というプロセスで進みます。

- R(Research) … 外部・内部の環境を把握する

- STP … 自社の戦う場所(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)を決める

- M/M(Marketing Mix) … 戦術(4P)を具体化する

この最初の「R」に当たるのが市場環境分析です。ここで外部環境を正しく捉えていなければ、その後のSTPもM/Mもズレてしまいます。

特に意識したいのは、市場環境分析は 情報を集めることが目的ではない という点です。

大切なのは、「自社が戦わない場所」を見極めること。

例えばバイキングに行ったとき、100種類すべての料理を少しずつ食べるよりも、「これは食べない」「これは絶対食べる」と決めた方が満足度が高いですよね。市場環境分析も同じで、すべてのチャンスを追いかけるのではなく、自社が勝てる領域を選ぶためのフィルターなのです。

2. PEST分析(マクロ環境)

市場環境分析の第一歩は、社会全体の動きを俯瞰する PEST分析 です。

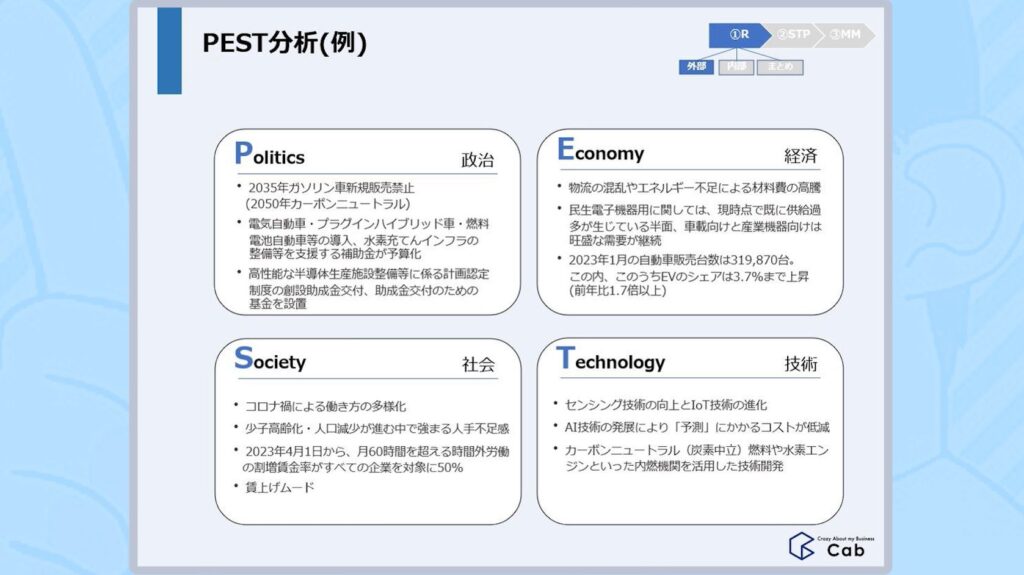

PESTとは、次の4つの観点から外部環境を整理するフレームワークです。

- P(Politics:政治・法律)

- E(Economy:経済)

- S(Society:社会・文化)

- T(Technology:技術)

「PEST」と聞くと堅苦しく感じるかもしれませんが、要するに「世の中の追い風と向かい風を見極める」ためのもの。全ての要素を網羅する必要はなく、自社にとって影響が大きいものをピックアップしておけば十分です。

ここで大事なのは、“やるための理由”を探すのではなく、“やらない理由”を見つける視点 です。

例えば「今は景気が悪くて厳しい」「規制が強すぎる」と分かれば、その分野に無理に参入せず、別の戦略を立てる判断ができます。って整理するのがコツです。

2-1. Politics(政治・法律)

政治や法律は、ビジネスのルールそのものを変えてしまいます。

例えば:

- インボイス制度で小規模事業者の事務負担が急増

- 飲食業界の喫煙ルール変更により、店舗の改装が必要に

- 美容業界では成分表示の義務化で、商品開発や表示ラベルを見直す必要が生じる

こうした法改正や制度変更は、企業努力とは関係なく、ビジネスモデルを根本から変えてしまうことがあります。

そのため、政治・法律の動きは「参入の障壁」や「既存事業のリスク」として必ず押さえておくべき要素です。

調べるときは「業界名+法改正」「業界名+制度変更」で検索し、中小企業庁や業界団体の発表を確認するのがおすすめです。

2-2. Economy(経済)

経済動向は、企業の収益構造に直結します。

例えば:

- 最低賃金の引き上げ → 人件費が上昇し、利益を圧迫

- 原材料費の高騰 → 仕入れコストが増え、製品価格に転嫁できないと赤字に

- 為替の変動(円安) → 輸入コストが増大し、製造業の収益を圧迫

「売れているのに儲からない」という状況の背景には、こうした経済要因が隠れていることが多いです。

経済データは難解に見えるかもしれませんが、細かい数字を追う必要はありません。大事なのは「今は上向きなのか、下向きなのか」という方向性です。総務省や日銀の統計資料、業界ニュースの見出しだけでも十分ヒントが得られます。

2-3. Society(社会・文化)

社会や文化の変化は、消費者の価値観や購買行動にダイレクトに影響します。

例えば:

- ミニマル志向 …「必要最小限で暮らす」という価値観が広まり、大量消費型の商品は敬遠される

- サステナブル消費 …「環境に優しいかどうか」が購入判断基準になる

- 多様性の尊重 …ジェンダーレス、インクルージョンが進み、マーケティング表現にも配慮が必要に

- 人口構造の変化 …少子化で子ども向け市場が縮小する一方、高齢者向けサービス市場は拡大

これらは一見ゆるやかな変化ですが、長期的には企業の存続を左右するほど大きな影響を持ちます。

調べ方としては、総務省の「白書」や博報堂生活総研などの生活者調査が参考になります。

2-4. Technology(技術)

技術の進化は、業界のルールを一気に塗り替えます。

- 飲食店で当たり前になりつつあるモバイルオーダー

- 美容室や医療機関で普及する予約自動化システム

- 小売業に広がるキャッシュレス化・セルフレジ

「うちは昔ながらの方法で大丈夫」と思っていると、顧客の期待値に応えられなくなるリスクがあります。

テクノロジー動向を知るには「業界名+DX」「業界名+テクノロジー」で検索するのが効果的。日経クロストレンドのような専門媒体も参考になります。

2-5. PEST分析のまとめ

PEST分析で重要なのは、「都合の悪い情報」もあえて残すこと です。

「法律が厳しくて参入できない」

「景気の影響で当分は厳しい」

こうした情報を見落とさず整理することで、無駄な投資や失敗を避けることができます。

言い換えれば、PEST分析は「勝てる道を探すツール」ではなく「負ける道を避けるフィルター」なのです。

この視点を持てるだけで、戦略の精度は格段に高まります。ようになります。

3. 5フォース分析(ミクロ環境)

PEST分析で「社会全体の空模様(マクロ環境)」を確認したら、次に必要なのは「自分たちが戦うフィールドそのもの(ミクロ環境)」を見極めることです。そのとき役立つのが 5フォース分析(ファイブ・フォース分析) です。

これは、経営学者マイケル・ポーターが提唱したフレームワークで、業界に影響を与える5つの“力”を整理することで、その業界が 儲かりやすいのか、それとも厳しいのか を判断できます。

5つの力とは次の通りです。

- 業界内の競争の激しさ

- 新規参入者の脅威

- 代替品の脅威

- 売り手の交渉力(仕入れ側)

- 買い手の交渉力(顧客側)

それぞれを具体的に見ていきましょう。

3-1. 業界内の競争の激しさ

まず注目すべきは、同じ業界の中でどれだけ競争が激しいかです。

例えばラーメン業界。店舗数が多いため、味が良くても差別化できなければ、価格競争に巻き込まれます。競争が激しい業界では、商品やサービスの質を上げるだけでは利益が残りにくい構造になります。

チェックポイント

- プレイヤーの数は多いか少ないか

- 競合が価格で勝負していないか(「最安値」「激安」が目立つか)

- 差別化して生き残っている事例が存在するか

3-2. 新規参入者の脅威

次に、新しく業界に入ってくるプレイヤーの存在です。参入が容易であればあるほど、競争は激化します。

例えばハンドメイド雑貨のEC販売は、低資金で誰でも始められるため競争が過酷になりがちです。一方、病院や薬局のように資格や設備が必須な業界は参入障壁が高く、新規参入が難しい分だけ既存事業者が守られやすい特徴があります。

チェックポイント

- 開業に必要な資金や設備投資は大きいか

- 資格や許可など、参入のために満たすべき条件はあるか

- 新規参入しても模倣されやすい業界か

3-3. 代替品の脅威

直接の競合だけでなく、異なる業界からの代替品にも注意が必要です。

例えば、携帯電話市場ではガラケーがスマホに取って代わられました。映画館は動画配信サービスに顧客を奪われつつあります。

代替品は「同じ業界」から登場するとは限りません。顧客が「同じ価値を得られる」と感じれば、それは立派な競合になります。

チェックポイント

- 顧客が求める価値を、他の製品やサービスでも代替できるか

- 代替手段の方が安く、便利で、早い場合はないか

3-4. 売り手の交渉力(仕入れ側)

自社が必要とする原材料やサービスを供給する側の力関係も重要です。仕入れ先が少なければ少ないほど、売り手の交渉力は強くなり、価格交渉で不利になります。

例えば、自社が必要とする部品を一社に依存している場合、その企業が値上げを要求しても逆らうことは難しいでしょう。結果として利益率は大きく圧迫されます。

チェックポイント

- 仕入先の数は十分か

- 価格交渉の余地があるか

- 代替可能な供給源はあるか

3-5. 買い手の交渉力(顧客側)

最後は顧客の交渉力です。顧客に選択肢が多い業界では、価格を下げる圧力が常に働きます。特に大手法人取引や大口顧客に依存する業界は要注意です。

例えば、「もっと安くしてほしい」と言われることが当たり前になっている場合、利益を確保するのが難しくなります。

チェックポイント

- 顧客が簡単に他社へ乗り換えられるか

- 競合の選択肢が多すぎて差別化が難しくなっていないか

- 値下げ交渉が日常化していないか

3-6. 5フォース分析のまとめ

5フォース分析は、一言で言えば「業界の構造を地図化する」作業です。

網の目を強化するだけでは魚は獲れません。魚が多く、他の漁師が少ない場所を選ばなければならないのと同じで、事業も「どの市場で戦うのか」を決める必要があります。

この分析を行うことで、次のような問いに答えられるようになります。

- この業界は参入すべきかどうか

- もし参入するなら、どのポジションを取るべきか

つまり、5フォース分析は単なる参入可否の判断ツールではありません。業界の中で「どこに余白があるのか」を見つけ、自社にとって最適な戦い方を導き出すための実践的なフレームワークなのです。

4. 市場環境分析のまとめと次の一手

4-1. PEST分析の役割の再確認

PEST分析は、政治(Politics)・経済(Economy)・社会(Society)・技術(Technology)の4つの視点からマクロ環境を俯瞰するフレームワークです。

ここで得られるのは、世の中全体の「空模様」を把握すること。例えば、法改正や景気の動向、消費者のライフスタイルの変化や新技術の普及といった要素を整理することで、自社の活動に影響を及ぼす大きな潮流を見極めることができます。

ポイントは、PEST分析を単なる情報収集で終わらせないことです。外部環境を把握したうえで、自社にとって「追い風」となる要素と「逆風」となる要素を切り分けることが重要です。

4-2. 5フォース分析の役割の再確認

一方、5フォース分析は業界の競争構造を見える化するフレームワークです。

「競合の数と競争の激しさ」「新規参入のしやすさ」「代替品の存在」「仕入れ先の交渉力」「顧客の交渉力」という5つの力を整理することで、その業界が儲かりやすいのか、それとも厳しいのかを把握できます。

ここで重要なのは、5フォース分析は「参入するか否か」を判断するだけのツールではないということです。業界の中で「どこなら戦いやすいか」「どのポジションを狙うべきか」を見極めるための道具でもあります。

4-3. 判断基準を持つことの重要性

市場環境分析の最終的な目的は、唯一の正解を見つけることではありません。

外部環境は常に変化するため、必要なのは 自社なりの判断基準を持つこと です。

例えば、規制が強化される市場には参入しない、景気が不安定な時期は投資規模を抑える、といった“やらない理由”を明確にできれば、無駄な労力や投資を避けることができます。

市場環境分析は「勝てる場所を探す」作業というよりも、「負ける場所を避ける」ための作業だと捉えると、より実務に活かせます。

4-4. 「示唆メモ」に落とし込む

PESTや5フォースで得られた情報は、そのままでは単なるリストに過ぎません。そこで有効なのが「示唆メモ」にまとめることです。

示唆メモとは、「この事実は自社にとってどんな意味を持つのか」を簡潔にまとめる方法です。

例:

- Fact(事実):原材料価格が上昇している

- Implication(含意):利益率が下がるリスクがある

- Action(次の一手):代替素材の検討や、価格転嫁を顧客と交渉する

こうして整理しておけば、次のSWOT分析やSTP分析に直結する具体的な示唆として活用できます。

4-5. 次の一手に向けて

市場環境分析は、戦略を立てるための“下ごしらえ”です。ここでの整理が曖昧であれば、その後の戦略設計は簡単に揺らいでしまいます。

逆に、PESTと5フォースを用いて外部環境を冷静に見つめ、示唆メモとして判断軸を持っておけば、自社の強み・弱みを分析するSWOTや、その先のターゲット選定、施策設計につなげやすくなります。

5. まとめ

本記事では、市場環境分析の基本である PEST分析 と 5フォース分析 を解説しました。

- PEST分析では、政治・経済・社会・技術というマクロ環境の視点から、世の中全体の大きな潮流を把握することができました。法規制の変化や景気動向、消費者の価値観、技術革新といった要素を整理することで、自社が直面する「追い風」と「逆風」を見極められます。

- 5フォース分析では、業界の競争構造を「競合」「新規参入」「代替品」「仕入れ先」「顧客」という5つの力で捉えました。その結果、その業界が儲かりやすいのか、それとも消耗戦に陥りやすいのかを判断できます。

重要なのは、これらのフレームワークを「知識」として終わらせないことです。

市場環境分析は、戦略の方向性を決めるための下ごしらえにあたります。集めた情報は「示唆メモ」として、自社にとってどんな意味があるのかを整理し、次のSWOT分析やSTP分析につなげることが欠かせません。

言い換えれば、市場環境分析は「勝てる場所を探す作業」ではなく「負ける場所を避ける作業」です。やるべきこととやらないことを切り分け、判断の軸を明確にしておくことが、実践的な戦略づくりに直結します。

今回学んだPEST分析と5フォース分析を、自社のビジネスに当てはめて考えることから始めてみてください。必ず次の戦略ステップに役立つはずです。