みなさん、こんにちは。マーケティングパパのぴろ吉です。

この記事では「マーケティング=売れる仕組みをつくること」をテーマに、初心者の方にも分かりやすく解説しています。

前回は【第4回】でSWOT分析とクロスSWOT分析について学びました。自社の強みや弱み、そして市場の機会や脅威を整理し、戦略を考えるための基盤を整えることができました。

今回のテーマは 「STP分析」 です。

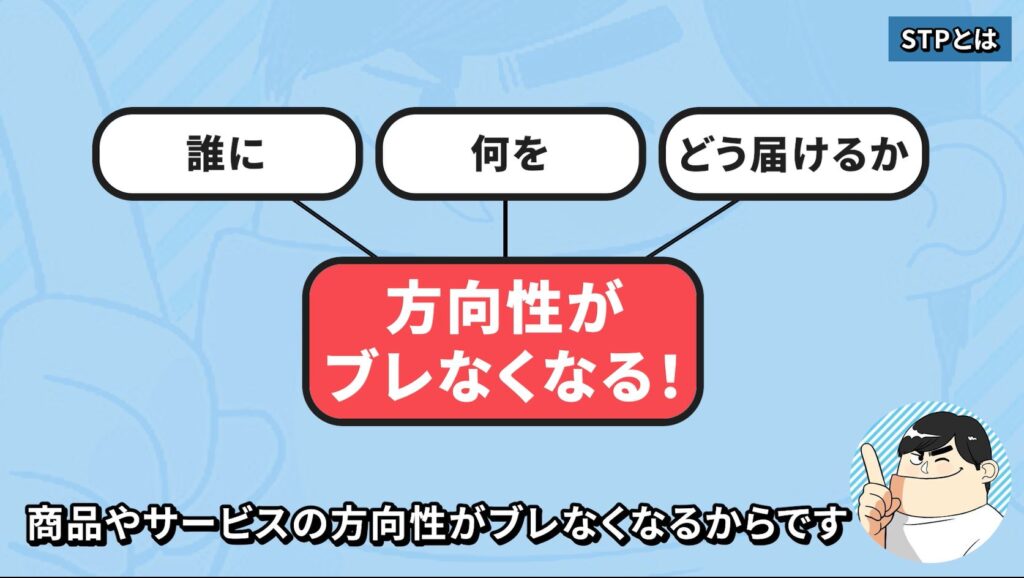

マーケティング戦略を立てるとき、多くの人が「できるだけ多くのお客さんに売りたい」と考えます。しかし、実際には「誰に」「何を」「どう伝えるか」を明確にしなければ、誰の心にも響かず売上も伸びません。

「お客さんを絞ると売れなくなるのでは?」という疑問をよく耳にします。ですが実際には、その逆です。むしろ絞り込むことで、自社の強みを活かしやすくなり、結果として売上アップにつながります。

本記事では、STP分析の流れを具体例(カフェのケース)を交えながら解説していきます。記事を読み終えるころには、**「自分の商品やサービスをどう位置づければ選ばれるのか」**がイメージできるようになるはずです。

第1章 STP分析とは何か

STP分析は、マーケティング戦略を立てるうえで欠かせないフレームワークの一つです。

その名の通り、**「Segmentation(セグメンテーション:市場を分ける)」「Targeting(ターゲティング:狙いを定める)」「Positioning(ポジショニング:違いを打ち出す)」**の3つを順番に進めていくことで、商品やサービスを「選ばれる状態」に設計できます。

多くの人が「できるだけ多くのお客さんに届けたい」と考えますが、実際には対象を広げすぎるほど誰にも強く響かなくなってしまいます。STPはその逆で、あえて市場を切り分け、狙いを定め、違いを明確にすることで「この商品は自分のためのものだ」と思ってもらうための考え方です。

STPの3つのステップを詳しく見てみよう

1. S:セグメンテーション(市場を分ける)

市場を一つの大きな塊として捉えるのではなく、顧客のニーズや特徴によって意味のあるグループに分ける作業です。

例えばカフェ市場を考えた場合、

- 「学生が多い街で、勉強や友達との時間を過ごす人」

- 「オフィス街で、仕事の合間に一息つきたい人」

- 「住宅街で、休日に家族で訪れる人」

など、同じ“カフェを利用する人”でも目的や状況が大きく異なります。

セグメンテーションを行うことで、こうした違いを整理でき、戦略の“地図”が描けるのです。

2. T:ターゲティング(狙いを定める)

分けた市場すべてを狙うのは現実的ではありません。大切なのは、その中から**「自社が勝てる相手」「最も価値を届けられる相手」を選ぶこと**です。

例えばカフェなら、「朝の出勤前に立ち寄るビジネスパーソン」をターゲットにすると、戦略が明確になります。営業時間は朝型にシフトし、メニューは短時間で受け取れるものを中心にし、プロモーションも駅前や通勤客向けに最適化できます。

つまりターゲティングは、「誰に合わせて設計するのか」を決める意思決定なのです。

3. P:ポジショニング(違いを打ち出す)

ターゲットが決まったら、その人たちの頭の中で「この店(ブランド)はこういう存在だ」と記憶されるように立ち位置をつくります。これがポジショニングです。

ここで重要なのは、抽象的な表現ではなく、相手の生活や行動に直結する具体的な違いを打ち出すことです。

例えばカフェなら、

- 「駅から30秒」

- 「3分で受け取れる」

- 「朝に特化した待たせないカフェ」

といった表現がポジショニングになります。これならビジネスパーソンが通勤中に「ちょっと寄ってみよう」と思える強い理由になるでしょう。

STPは「選ばれる理由」を設計するフレームワーク

このように、STPは単なる理論ではなく、お客さんの頭の中に“選ばれる理由”を刻むための実践的な設計図です。

- セグメンテーションで市場を切り分け、

- ターゲティングで狙う相手を選び、

- ポジショニングで「なぜ自分たちが選ばれるのか」を一言で伝える。

この流れを踏むことで、提供する商品やサービスの方向性が定まり、4P(商品・価格・流通・プロモーション)の具体施策も一貫性を持たせることができます。

STPを考えるときの注意点

- 「全員を相手に」は失敗のもと

→ 絞り込むほどメッセージは強く届く。 - 抽象的な言葉では差別化できない

→ 「高品質」「丁寧な接客」ではなく、「駅から30秒」「3分以内に受け取れる」といった具体性が必要。 - 相手の視点で一言に落とし込む

→ 「朝のビジネスパーソンにとって、待ち時間ゼロでコーヒーを買えるカフェ」のように、誰にでもすぐ伝わる表現にする。

第2章 セグメンテーション(市場を分ける)

STP分析の最初のステップが、セグメンテーションです。

直訳すると「区切る」「分ける」という意味ですが、マーケティングにおいては 市場をいくつかの小さなグループに分けること を指します。

なぜわざわざ分ける必要があるのでしょうか。理由はシンプルで、すべての顧客が同じ価値を求めているわけではないからです。

2-1. なぜ市場を分けるのか?

たとえば「カフェ」を想像してください。コーヒーを買いに来る人をすべて同じお客さんと捉えると、「美味しいコーヒーを提供します」としか言えません。しかし実際には、お客さんごとに求めていることが違います。

- 出勤前に「とにかく早く受け取りたい」と思う人

- 昼休みに「落ち着いて打ち合わせをしたい」と考える人

- 夕方に「甘いスイーツでリラックスしたい」と感じる人

これらをひとまとめにしてしまえば、メッセージはぼやけ、誰にとっても“決め手”にならないのです。

そこでセグメンテーションを行い、顧客を意味のあるグループに分けることで、それぞれの違いを整理できるようになります。

2-2. 市場を分けるための切り口

セグメンテーションでは、顧客を区切るためにいくつかの視点を使います。代表的なのは次の4つです。

| 切り口 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| デモグラフィック | 人口統計的な特徴で分ける | 年齢、性別、職業、所得、家族構成 |

| ジオグラフィック | 地域や場所で分ける | 居住地、勤務地、通勤経路、商圏 |

| サイコグラフィック | 心理的・価値観で分ける | 健康志向、エコ志向、時短志向、趣味嗜好 |

| 行動・利用シーン | 実際の行動や使い方で分ける | 購入頻度、来店時間帯、購買目的、チャネル |

BtoBビジネスの場合は、これに加えて「業種」「企業規模」「導入段階」「意思決定者の役職」などの切り口も重要になります。

大切なのは、どの切り口が自社にとって意味があるかを見極めることです。最初は粗く分けて構いません。そこから「使える切り口だけ残す」意識を持つとよいでしょう。

2-3. カフェの事例で考える

ここで改めて、カフェの利用シーンをセグメントしてみます。

| セグメント | 利用目的 | 顧客ニーズ | 行動特性 |

|---|---|---|---|

| 朝の出勤前 | 通勤前の一杯、時短重視 | 駅近、待ち時間ゼロ、片手で持てる | 7:30〜9:00来店、テイクアウト中心 |

| 昼の打ち合わせ | 商談や会話 | 落ち着いた空間、Wi-Fi、電源、席の確保 | 12:00〜15:00来店、滞在時間長い |

| 夕方のごほうび | リラックスやSNS投稿 | 映えるスイーツ、限定感、快適空間 | 17:00以降来店、写真投稿率高 |

このように分けると、「誰を狙うべきか」を次のターゲティングで決めやすくなります。

2-4. 良いセグメントの条件

セグメンテーションで分けた市場が、必ずしも狙う価値のある市場とは限りません。マーケティングに活かすためには、次の条件を満たしているかを確認する必要があります。

- 測定可能性:市場規模や顧客数を把握できるか

- 到達容易性:広告や販売チャネルでリーチできるか

- 十分な規模:採算を出せる母数があるか

- 差別可能性:他のグループとニーズが明確に異なるか

- 実行可能性:自社のリソースで対応可能か

この5つの観点で見ていくと、「魅力的に見えるけれど実際には手が出せない市場」を早い段階で除外でき、戦略の無駄を省けます。

2-5. セグメンテーションは完璧を目指さなくてよい

最後に強調したいのは、セグメンテーションは“完璧”である必要はないということです。むしろ、実際に使える切り口に絞り込むことが大切です。

たとえば、

- 広告の見出しを「時短重視」と「品質重視」で分けて反応を比較する

- 来店者に「今日この店を選んだ理由」を一言で聞いて集計する

- POSデータやアクセス解析で時間帯別の傾向を調べる

- SNSやレビューで顧客が自発的に語る価値を拾う

といった小さな検証を繰り返すだけでも、十分に“自社に効くセグメント”を見つけられます。

第3章 ターゲティング(狙う相手を決める)

セグメンテーションで市場を分けた後に必ずやるべきことが、「ターゲティング」=狙う市場を定めることです。

ここで重要なのは、「すべての顧客を相手にしない」という割り切りです。実際の現場では、「せっかく分けたのだから、全部を取りに行きたい」という声を経営者や現場担当者からよく聞きます。しかし、それは資源の分散を招き、結局は誰の心にも刺さらないメッセージになってしまいます。

ターゲティングとは、**“勝負する市場を一つ決める勇気”**のことなのです。

3-1. 市場を絞るのは怖いが、効果は大きい

市場を絞るのは不安を伴います。「対象を減らすと売上も減るのでは?」と感じるのは自然です。ですが実際には、絞り込むことでメッセージは強くなり、むしろ売上が伸びるケースが多いのです。

例えば、先ほどのカフェの例を振り返りましょう。

- 「朝の出勤前に立ち寄るビジネスパーソン」をターゲットに決めれば、営業時間は朝型にシフトし、メニューは短時間で受け取れるものを中心に設計できる。広告は駅の改札前など、通勤動線に限定すればよい。

- 逆に、学生・主婦・ビジネスパーソン・観光客といったすべての層を狙うと、メニューは増えすぎ、営業時間も曖昧になり、広告もバラバラに展開せざるを得なくなります。結果として「普通のカフェ」としてしか認識されず、強い選ばれる理由を生み出せません。

つまり、絞ることでこそ戦略は一貫性を持ち、顧客の心に強く届くのです。

3-2. ターゲティングの判断基準

では、どの市場を狙うべきかをどう判断すればよいのでしょうか。ここで大切なのは、「自社が勝てるかどうか」という観点です。

判断の軸は大きく3つに整理できます。

- 自社との適合性

自社の強みやリソースと選んだ市場が合っているかどうか。

例:駅前に立地しているなら「朝の通勤需要」と相性が良い。 - 収益性

その市場を狙ったときに十分な利益が見込めるか。

客単価、来店頻度、リピート率などを見積もり、LTV(顧客生涯価値)が獲得コストを上回るかをチェックします。 - 競争状況

強い競合がすでに独占していないか、あるいは差別化の余地が残されているか。

強者の牙城に正面から挑むより、ニッチな市場に特化するほうが勝ちやすい。

この3つを満たしていれば、その市場は狙う価値が高いと言えます。

3-3. カフェ事例で比較してみる

実際にカフェ市場でターゲティングを考えると、こんな風に整理できます。

- 朝の出勤前需要

自社が駅前にあるなら強い適合性。短時間利用で回転率も高い。モバイルオーダーやテイクアウト強化で差別化でき、収益性も見込める。 - 昼の打ち合わせ需要

客単価は比較的高いが、滞在時間が長く席の回転率が悪い。収益性が下がる可能性があり、狙うなら席数や時間制限など工夫が必要。 - 夕方のごほうび需要

SNSで話題になりやすいが、来店頻度は低く、LTVが伸びにくい。期間限定商品や補完的な施策としては有効だが、主戦場にするには弱い。

こうして比べると、最初に狙うべきは「朝の出勤前ビジネスパーソン」であることが見えてきます。

3-4. ターゲティングが決まると戦略が一本化する

ターゲットを決めることの最大の効果は、すべての戦略がそのターゲットに合わせて一貫することです。

- 営業時間:朝の需要に合わせて早朝からオープン

- メニュー:片手で持てるサンドイッチや、すぐ提供できるドリップコーヒー

- 広告:駅前看板や通勤客向けSNS広告に集中

- 店舗設計:レジから受け渡しまでの導線を短縮

ターゲットが明確になればなるほど、戦略全体がスムーズにかみ合います。逆にターゲットが曖昧なままだと、「誰にとっての店なのか」が伝わらず、競争の中で埋もれてしまうのです。

第4章 ポジショニング(違いを打ち出す)

ターゲティングによって「誰を狙うか」を決めたら、次に考えるべきは 「なぜその人たちが自分たちを選ぶのか」 です。

ここで重要になるのがポジショニングです。

ポジショニングは、顧客の頭の中に「この会社(この商品)はこういう存在だ」というイメージを焼き付けることを意味します。どんなに品質が高くても、どんなにコストパフォーマンスが良くても、顧客の記憶に残らなければ選ばれることはありません。顧客の選択肢は常に競合と並んで存在するため、比較されたときに“ここが違う”と一言で伝わる立ち位置をつくることが必要になるのです。

4-1. ポジショニングの役割

多くの人は「商品やサービスそのものの良さが伝われば売れる」と考えがちですが、現実はそうではありません。市場には似たような商品が溢れており、顧客はすべてを比較検討する余裕など持っていません。むしろ、ほとんどの人は「頭に残った数個の選択肢」から選んでいます。

だからこそポジショニングは、顧客の頭の中で“条件反射的に思い出される存在”になることを狙います。

「〇〇といえばこの店」「△△ならこの会社」と直感的に思い出されれば、他の選択肢に目移りされにくくなるのです。

4-2. 差別化は派手さより具体性

よくある誤解のひとつに、「ポジショニング=目立つキャッチコピー」だと思ってしまうケースがあります。しかし、それは本質ではありません。

例えばカフェで「最高品質のコーヒーを提供します」「お客様第一主義です」と訴求しても、それはどこのカフェでも言えることで、差別化にはなりません。顧客からすれば「結局どこでも同じ」と感じられてしまいます。

本当に大切なのは、顧客の日常に直結する、シンプルで具体的な違いを打ち出すことです。

例えば、

- 「駅から30秒」

- 「3分で受け取れる」

- 「朝に特化した待たせないカフェ」

といった表現は、利用シーンと価値を直結させており、顧客が直感的に「自分に合っている」と理解できます。

4-3. ポジショニングを設計する手順

ポジショニングを考える際には、次の流れに沿うと整理しやすくなります。

- カテゴリーを定義する

まず、自分は「何屋なのか」を明確にします。顧客はカテゴリーごとに比較するからです。例:カフェ、学習塾、美容室。 - ベネフィットを特定する

そのカテゴリーの中で「顧客が最も求めている価値は何か」を言葉にします。例:早さ、安心感、成果、楽しさ。 - 根拠(Reason to Believe)を用意する

その価値を実際に提供できる理由を提示します。設備、仕組み、立地、専門性、実績などがこれに当たります。 - 一言にまとめる

顧客の頭に残る短く具体的なフレーズに落とし込みます。これが「立ち位置」を決定づけるのです。

4-4. カフェの事例で考える

カフェを例に考えてみましょう。

- カテゴリー:カフェ

- ターゲット:朝の出勤前に立ち寄るビジネスパーソン

- ベネフィット:待たずにコーヒーを受け取れる

- 根拠:駅前立地、モバイルオーダー対応、受け渡し専用の導線設計

- 一言フレーズ:「駅から30秒、3分で受け取れる“待たせない朝カフェ”」

このように整理すると、戦略の軸が「スピード」に絞られ、営業時間、メニュー、広告展開など、すべてが一貫してその方向に最適化されます。

4-5. ポジショニングでやりがちな失敗

- 抽象的すぎる:「高品質」「丁寧な接客」では誰も記憶してくれない。

- 派手すぎる:インパクトはあるが、実際の体験と一致しないと逆効果。

- 差別化の方向を間違える:顧客にとって意味のない違いを強調しても効果はない。

- 実行と乖離している:現場で再現できないメッセージは、信頼を失うだけ。

4-6. ポジショニングがもたらす効果

ポジショニングが定まると、得られる効果は非常に大きいです。

- 顧客の頭に残る:「朝のコーヒーといえばあの店」と自然に思い出してもらえる。

- 施策が一貫する:商品設計、価格、流通、広告が同じ方向を向く。

- 競争を避けられる:価格や品質だけの競争から抜け出し、独自の立ち位置で勝負できる。

これこそが、マーケティング戦略においてポジショニングが欠かせない理由なのです。

第5章 まとめ

ここまで、STP分析の3つのステップ ― セグメンテーション(市場を分ける)、ターゲティング(狙う相手を決める)、ポジショニング(違いを打ち出す) ― を順に見てきました。

改めてポイントを整理すると、次のようになります。

- セグメンテーション:市場を意味のあるグループに分けることで、顧客の違いを把握する。

- ターゲティング:分けた市場の中から「ここで勝負する」と決める勇気を持つ。

- ポジショニング:選んだターゲットの頭の中に「他と違う立ち位置」を一言で刻む。

STP分析の本質は、商品やサービスを“選ばれる存在”にするための設計図を描くことです。

「全員に売りたい」と思うほど誰にも刺さらなくなる ― これは中小企業から大企業まで共通の落とし穴です。むしろ絞り込み、差別化を明確にすることで、顧客の心に強く届き、結果として売上の拡大につながります。

さらにSTPは、その後に続くマーケティング戦略の基盤にもなります。4P(商品・価格・流通・プロモーション)を設計するときに、STPで定めた方向性があるからこそ、一貫性を持たせることができるのです。

つまり、STP分析は「戦略をぶらさないための軸」であり、これを定めることでマーケティング活動全体がスムーズに展開できるようになります。