新規事業を始めるにあたって下記の様な悩みをお持ちではないでしょうか?

- やりたいことはあるが、何から手をつけていいかわからない。

- 出来る限り遠回りせず、新規事業開始までたどり着きたい。

実は、中小企業の新規事業プラン立案は意外とシンプルな方法でOKなんです!

なぜなら、普段私は中小企業診断士として、年間30件以上の新規事業に携わっていますが、これから紹介するシンプルな5ステップによって、多くの企業様が成果を出されているからです。

ここでは、その5ステップについて分かりやすくポイントを絞って紹介します。

この記事を読むことで、その大まかな流れを掴んでいただき、ご自身で新規事業のプランが組めるようになりますので、是非最後までお読みください。

1. 新規事業の立上げ5ステップ

① 目的の明確化

このステップで決めるべきことは、「長期的なビジョン」「既存事業との関係性」「短期ゴールの設定」です。

なぜこれらを決める必要があるかと言うと、新規事業の目的を明確化し、進むべき方向性を決めるためです。

具体的に解説します。

■長期ビジョンを決める

まずは、「長期的なビジョン」に関する検討です。ここでは、新規事業を通じて何を成し遂げたいのかを整理しましょう。具体的には「実現したい社会像」や「解決したい課題」などが含まれていると良いと思います。

■既存事業との関係性を決める

次に決めるのは、「既存事業との関係性の整理」です。新規事業を成功に導くポイントとして、「既存事業の経営資源を有効活用する事」が挙げられます。既存事業を展開する中で保有している自社のコアな強みを、新規事業でも活かす様に設計することで、成功確率を高めることが出来ます。

また、既存事業とは全く違う領域の新規事業を行うことで、リスク分散することも考えられますが、経営資源が限られた中小企業においては、成功確率を上げることを第一に考え、既存事業に近い事業にすることが望ましいです。

■短期ゴールを決める

最後は、「短期ゴールの設定」です。ここでは、先ほど決めた長期的なビジョンや既存事業との関係性を意識しながら、具体的な1~3年後のありたい自社の姿を決めてくだい。また、この中には売上や利益などの数値目標を含む様にしてください。

目的を決めずに、新規事業を進めてしまうと、途中で「なんでこれをやってるんだっけ?」となってしまう可能性が高いです。また、目的というはとても抽象的な言葉です。よって、前述の「長期的なビジョン」「既存事業との関係性」「短期ゴールの設定」に分けて検討してください。そうすることで、具体的に決めることが出来ます。

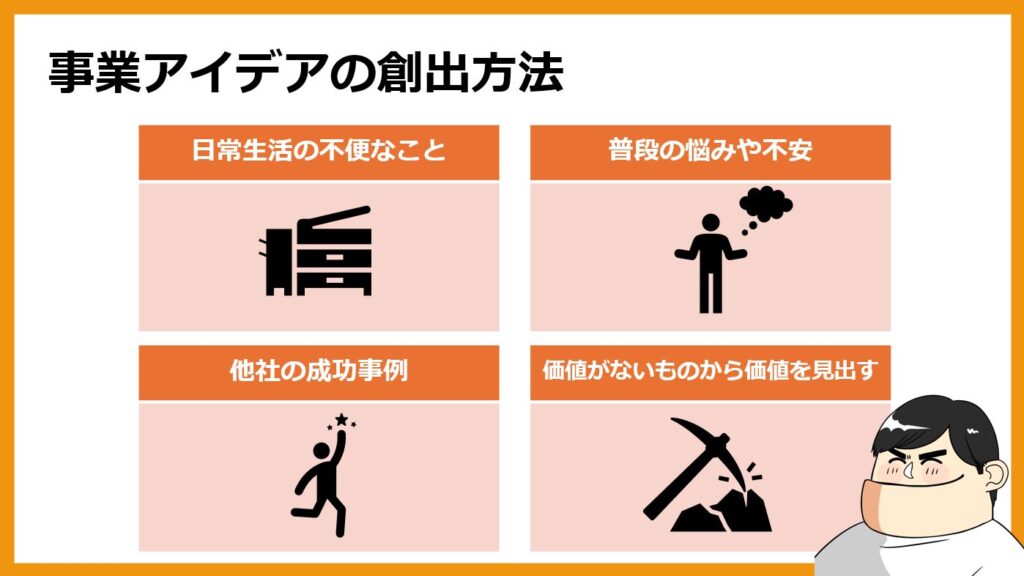

② アイデアの創出

続いては、アイデアの創出です。アイデアの創出で意識すべきポイントは、様々な角度から考えることです。

但し、いきなり新規事業のアイデアを出すと言っても難しいと思います。そこで、ここでは4つの視点を提示します。

■日常生活の不便なこと

よく新規ビジネスを考えるときは、世の中の「不」を解消しなさいと言われます。具体的には「不便」「不安」「不平」「不満」…などです。

この中でも特に、「不便」と次に紹介する「不安」はビジネスモデルを考えやすい領域になります。一度立ち止まって、あなた自身やあなたの周りの人の日常生活で「不便」に思っていることが無いか考えてみてください。

■日常生活の悩みや不安

これも日常生活の「不」の話です。「悩み」「不安」の解消は上手くハマると、大きな利益を生むビジネスになる可能性が高いので、この視点からも検討してみてください。

■他社の成功事例

既に成功している事例を参考にする方法も有効です。但し、丸パクりでは独自性が無いので、ターゲット市場、顧客属性などをずらしてみるといいかもしれません。

また、他社の成功事例に自社の既存事業の強みを掛け合わせることで、差別化要素を見出すという方法もあります。

■価値がないものから価値を見出す

自社の既存事業で副産物的に出てくる「価値のないもの」はないでしょうか。実は、それが他の市場では「価値のあるもの」に変化するかもしれません。

また、この発想から着手すると、もともと「価値がないもの」を活用する訳ですから、原価を安く抑えることが出来る場合が多いです。

このように、事業アイデアを創出する際はゼロから考えるのではなく、いくつかの視点から割り出していくことで、多くのアイデアを創出することができます。

そして、この出てきたアイデアを「新規性」「顧客の課題解決性」「収益性」の3つのポイントで評価し、さらに絞り込みをかけていくと良いでしょう。

③ 市場調査(リサーチ)

中小企業の新規事業において、気を付ける点は、市場調査の深みにはまらない事です。

なぜかと言うと、市場調査ににこだわり過ぎていると、いつまでたっても新規事業を始められないからです。

まずは、インターネットなどを活用して、対象の市場規模が伸びているか簡単に確認してください。市場が伸びていない場合、「既存のパイの取り合い(競合他社からのシェアの奪い合い)」が発生するので、競争が激化します。

逆に、市場が伸びていれば、その市場にいる企業は「自社のマーケットシェアをキープすれば、売上が上がっていく」という心理が働くので、競争は緩やかになります。

なので、出来れば、伸びている市場を選定しましょう。

おおまかな市場の伸びを確認したら、つぎに具体的な市場の状況をまとめていきます。

その方法としては、下記の「PEST」と「5フォース」という「型」を活用すると便利です。

■PSESTについて

「PEST」とは「Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)」の頭文字です。これらの要素別に、情報をまとめていきます。そうすることで、その業界の状況を網羅的に整理することができます。

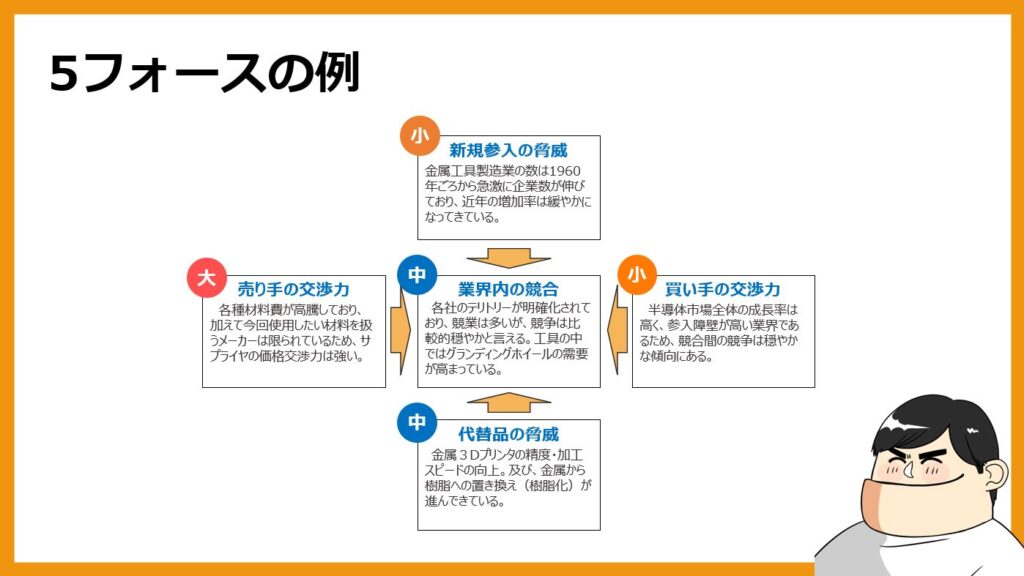

■5フォースについて

「5フォース」とは、業界内の競合、代替品の脅威、新規参入者の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力の5つの要素においてどのような状況にあるかをまとめる方法です。(それらの影響度合いが大きいか小さいかを、主観でまとめていきます。)

繰り返しになりますが、ここで大事な事は、「凝りすぎない事」です。市場の状況を全て把握することなんて無理ですし、状況は刻々と変化しています。リサーチはほどほどにして、とっとと小さく初めてしまうぐらいの気持ちが大切です。

④ 戦略構築

戦略の構築は、「市場の機会」と「自社の真の強み」を掛け算することで作ります。

そうすることで、限られた資源の中で成功確率を高めることが出来るわけです。

具体的に説明します。まず、「市場の機会」をあぶり出します。やり方は簡単で、先ほどやった「PEST」「5フォース」でまとめた情報の中から、自社の新規事業にとってプラスになる項目を抜き出すだけです。

これだけで、具体的な市場の機会をまとめることができます。

次に「自社の真の強み」です。私の経験上、経営者の方に「御社の強みは何ですか?」と聞くと、大抵「うちに強みなんてないよ」と返ってくることが多いです。

その後、業務の流れを箇条書きにしてもらい、その各項目一つ一つに対して「この項目の強みは何ですか?」と聞くと、きちんと強みをお答えいただけます。つまり、自社の強みは業務レベルまで細分化すると考えやすいのです。

なので、あなたも同じように業務レベルにまで落とし込んで、強みを出してみてください。

これらの強みが出揃うと、その強み一つ一つが他社と比べても強みと言えるか、つまり「自社の真の強み」かどうかの判別をします。

やり方は簡単で、VRIO分析を使います。VRIOは、Value(価値)、Rarity(希少性)、Imitability(模倣可能性)、Organization(組織)の頭文字を取った略称です。

これら5つの観点から、各業務レベルの強みを評価し、評価が最も高かった1つ~2つが「自社の真の強み」です。

ここまで来たら、先ほどの「市場の機会」と「自社の真の強み」を掛け合わせると自社オリジナルのマーケティング戦略が完成します。

こうやって戦略を作ることで、市場環境と社内環境の両方を考慮した成功確率の高い戦略を作ることが出来ます。

⑤ 行動計画

ここまでくれば、後は行動計画に落とし込んで実行するのみです。行動計画(スケジュール)を組む上で注意すべきことは、「リリース日」を初めに決めることです。

なぜかと言うと、私の経験上、新規事業は最後のお尻が決まらないと、ズルズル行ってしまうことが散見されるためです。

「リリース日」が決まれば、そこから逆算してやるべき項目を書き出していきます。その時の項目は、大項目、中項目、小項目の様に分けて、体系的にまとめてください。

そして、その一番小さい単位(ここでは小項目)ごとのスケジュールを決めてください。また、複数人で実行する場合、その項目は「誰が」やるのかを必ず決めてください。そうでないと、必ず揉めます。

加えて、小項目ごとにかかる費用もメモしておくようにしてください。それを合計すると、プロジェクトに必要な費用を把握することが出来ます。

これが決まれば、後はやるだけです。また、ポイントとして、実行していく中で戦略が実態に合わないことが出てきたら、初めに決めた戦略に固執せず、柔軟に変更するという意識を持って進めてください。実際に目の前で起きていることが現実ですので、そこは実態に合わせる方がベターです。

2. 新規事業は出来る限りコストを抑えてチャレンジする

中小企業は特に経営資源が限られています。よって、新規事業にかける費用も出来る限り、抑えたいところです。

また、1回あたりのチャレンジの費用を抑えることで、打つ施策の回数を増やすことができ、これが成功確率のアップに繋がります。

具体的な方法としては、「補助金・助成金の活用」「フリーランス・個人事業主との連携」などが挙げられます。

詳細は、こちらの記事にまとめていますので、気になる方はこちらをご参照ください。

3. 新規事業のよくある失敗は「戦略の可視化・共有不足」

新規事業のよくある失敗として、「戦略の可視化・共有不足」が挙げられます。

私も年間30件以上の新規事業に関わっていますが、この失敗が一番多い印象です。

具体的に言うと、戦略が可視化されていない場合、まず、本人が何をしていいか分からないという事態に陥りやすいです。

また、新規事業は社内外の関係者と共に進めることが多いと思いますが、その関係者に戦略が上手く理解(共有)されないと、違う方向への努力やモチベーションの低下を招いてしまうことがあります。

これらを防ぐためには、戦略の内容がシンプルな言葉でまとめられていることが大変重要です。

そうすることで、ご自身も関係者も戦略への理解が深まり、努力のベクトルが合った状態で目標に向かって走ることが出来るようになります。

この問題は、本当に頻繁に発生するので十分に気を付ける様にしてください。

4. まとめ

今回は、中小企業における新規事業の進め方について5ステップでまとめて紹介させていただきました。

新規事業は中小企業にとって、難易度が高い一方、中長期的に生き抜く上で避けては通れない道だと思います。

是非、この機会に自社の将来について立ち止まって考えて見られてはいかがでしょうか。