■ 実務で使えるマーケティング知識を学びたい人

■ マーケティングについて語れるようになりたい人

■ 自分のビジネスを大きく育てたい人

■ これから起業したい人

はじめに:マーケティングを学ぶということ

こんにちは。「マーケティングパパのぴろ吉」です。

この記事は、マーケティングをゼロから体系的に学びたい方、なんとなく自己流でやってきたけれど成果が頭打ちになっている方、そしてこれから自分のビジネスを始めようという方に向けて書いています。

「マーケティングって必要ってよく言うけど、正直なところ、何から手をつけていいか分からない…」

「フレームワークがいっぱいあるけど、どれを使えばいいの?」

「SNSをがんばっても売上に結びつかない…」

そんな悩みを抱えていませんか?これは私のクライアントの多くからも日常的に聞く“よくある悩み”です。

マーケティングという言葉は広く、しかも情報が多すぎます。現場感のない理論や、逆にノウハウだけが先行した情報も溢れていて、全体像がつかみにくいのが現実です。

だから私はこの講座で、「本当に必要な順番で、現場で使えるマーケティング思考を体系的に学べる」仕組みを提供したいと考えました。

マーケティングって、つまり何なの?

多くの方は、「マーケティング」と聞くと、広告、SNS運用、SEO、LP改善などの手法をイメージするかもしれません。確かにどれもマーケティングの一部ではありますが、それらはあくまでも“戦術”であって、マーケティングの“本質”ではありません。

本質とは何か。それは「売れる仕組みをつくること」です。

ターゲットを見極め、強みを活かし、適切な価格を設定し、届けるべきチャネルを設計し、顧客に“選ばれる理由”を持たせる——この一連のプロセスすべてがマーケティングです。

この講座では、そうした“仕組みを設計するための思考法”を、段階を追って身につけていただきます。

なぜ“歴史”から学ぶのか?

記念すべき第1回では、「マーケティングの本質と歴史をストーリーで学ぶ」ことをテーマにしています。

「え、歴史?いま学びたいのは実践的なノウハウなんだけど…」

そう思われた方もいるかもしれません。ですが、あえてここで“歴史”からスタートすることには理由があります。

マーケティングというのは、社会と顧客の変化に対応しながら発展してきた学問です。つまり、それぞれの時代背景に応じて、課題を解決するための考え方(フレームワーク)が生まれてきたのです。

たとえば、戦後のモノ不足時代に必要だったのは「とにかく作って売る」仕組みであり、そこでは商品設計と価格設定こそが勝負の分かれ目でした。

一方で現代のようにモノが溢れ、顧客の価値観が多様化した時代には、「誰に、どんな意味を持って、どのような体験を届けるか」が問われます。

このように、時代ごとに「売れる仕組み」が異なるのです。

だからこそ、マーケティングの歴史を追いながら「なぜその考え方が登場したのか?」を知ることで、今の時代に自分がどう向き合えばよいのかのヒントが見えてきます。

この講座の構成と第1回の役割

本講座は、全7回に分けて、マーケティング戦略の組み立て方を段階的に解説していきます。

- マーケティングの本質と歴史(←今回)

- 戦略全体の流れと設計図の描き方

- 市場環境の分析(PEST・5 Forces)

- 自社の強み分析(バリューチェーン・SWOT)

- ターゲティングと差別化(STP)

- 施策の設計(4Pマーケティングミックス)

- 顧客体験の可視化(カスタマージャーニー)

それぞれの回で1つ1つのフレームワークや戦略思考を学びながら、最終的には「自分のビジネスに合わせた売れる仕組み」を自力で組み立てられるようになることがゴールです。

そして今回の第1回は、そのすべての“土台”となる回。

「マーケティングとは何か?」「なぜそう考えるのか?」という原点に立ち戻りながら、1.0〜4.0の歴史とともに“進化するマーケティング”を紐解いていきます。

マーケティング1.0:モノ中心の時代(1900〜1960年代)

さあ、ここからいよいよマーケティングの歴史を辿っていきましょう。

まずは「マーケティング1.0」と呼ばれる時代です。

この時代は一言で言えば、モノをつくれば売れる時代でした。

特に第二次世界大戦後の高度経済成長期、各国は急速に復興と工業化を進め、消費財の需要が急増しました。家電製品、日用品、住宅設備など、「あれば便利」という商品が次々と登場し、市場には爆発的な購買意欲があったのです。

なぜ“作れば売れる”のか?

背景にあるのは、「需要>供給」という社会構造です。

この時代の消費者は、選ぶというよりも、“手に入れること”が目的でした。つまり、「買う理由」よりも「在庫があるか」が購買行動を左右していたのです。

たとえば、白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫の“三種の神器”と呼ばれた家電製品は、家庭に一つずつ普及していきました。企業は「欲しがる人が多い=作れば売れる」という状態で、とにかく生産量を最大化し、販売網を広げることが最優先課題でした。

企業が主導権を握っていた

この時代のパワーバランスは、完全に「企業>顧客」。

情報も一方通行で、テレビCMや新聞広告などで発信された情報を、消費者がそのまま受け入れるという構図でした。

マーケティングの意味は「どれだけ大量に生産して、どれだけ効率よく販売チャネルに乗せられるか」が中心だったのです。

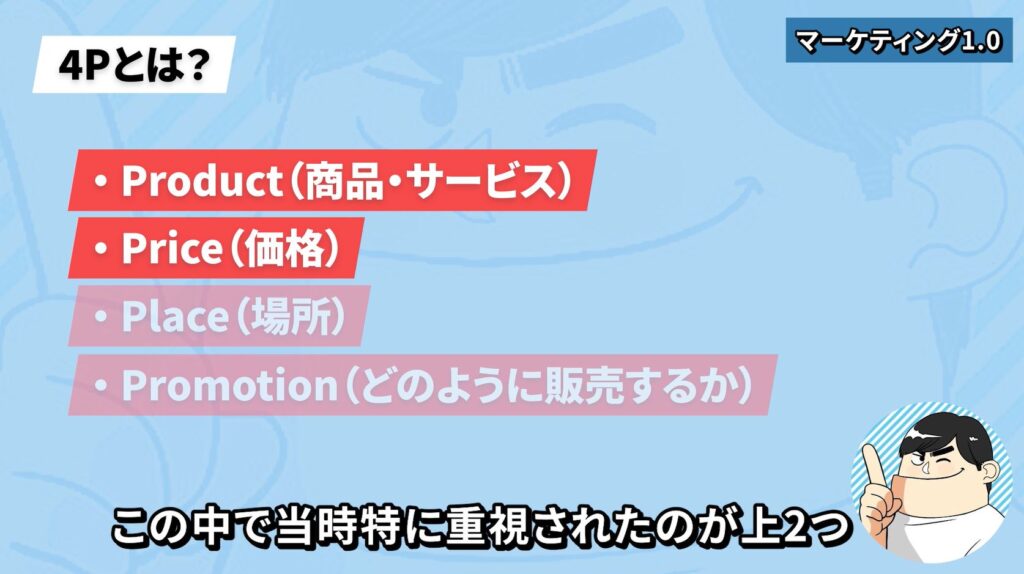

ここで登場する「4P」のフレームワーク

この“売る仕組み”を体系的に整理したのが、マーケティング史における最初の有名なフレームワーク「4P」です。

- Product(製品):どんなモノをつくるか?

- Price(価格):いくらで売るか?

- Place(流通):どこで売るか?

- Promotion(販促):どうやって知らせるか?

この4つの「P」は、いずれも企業側の視点で設計されます。

特にマーケティング1.0の時代では、**Product(商品)とPrice(価格)**の2つが勝負のカギでした。

たとえば、「安くて壊れにくい炊飯器」や「手ごろな価格で高性能な白黒テレビ」が売れる時代だったのです。

商品の性能と値段がマッチすれば、それだけで売れました。なぜなら、競合も少なく、顧客の選択肢がそもそも少なかったからです。

4Pは今でも使えるのか?

ここで疑問が出てくるかもしれません。

「この4Pって、昔の考え方なんじゃないの?」

「現代のマーケティングには通用しないのでは?」

結論から言うと、今でも4Pは非常に有効なフレームワークです。

ただし、使い方と視点を変える必要があります。

マーケティング1.0時代の4Pは、あくまで「企業の都合で設計されたもの」でした。

しかし現代では、顧客体験(CX)を前提とした4Pの再設計が求められています。

たとえば…

- Product:顧客の課題を解決する“意味のある製品”か?

- Price:価値に見合った“納得できる価格”か?

- Place:顧客が“自然に接触できる場所”にあるか?

- Promotion:一方的ではなく“対話的な伝え方”になっているか?

このように、視点が「企業」から「顧客」へとシフトすることで、同じ4Pでも全く違う設計になるのです。

マーケティング1.0の意義と限界

マーケティング1.0の時代は、「モノがある」こと自体に価値がありました。

そして、それを大量に、効率よく世の中に届けることが最も重要な仕事でした。

この時代に培われたのは、“オペレーション力”と“プロダクトの品質”。

日本企業が世界に誇る「製造業の強さ」も、この時代に築かれた土台があったからこそです。

しかしその一方で、「顧客が何を求めているのか?」という視点は、まだ充分に存在していませんでした。

需要が供給を上回っていた時代には通用していたモデルも、徐々に“供給過多”となってくると、通用しなくなっていきます。

次の時代へ:モノが飽和したら、何が起きる?

モノが行き渡るようになると、消費者は「選ぶ」という行動を取り始めます。

そのとき初めて、企業は気づくのです。

「お客様は、同じ商品でも“何か”を基準に選んでいるぞ…」

「自分たちが作りたいものじゃなく、求められているものを作らないと…」

そう、ここから始まるのが「マーケティング2.0」、ニーズ重視の時代です。

このように、マーケティング1.0は「モノ中心」「企業中心」の時代でありながらも、

マーケティングの基礎的な構造(製品・価格・販路・伝え方)を定義した重要なフェーズでした。

続く2.0では、その土台の上に「顧客視点」という新しい概念が加わっていくことになります。

マーケティング2.0:ニーズ中心の時代(1970〜1980年代)

マーケティング1.0の時代、企業は「とにかく作れば売れる」状況にありました。

しかし、技術の進歩と経済の成長により、社会は急速に変化していきます。

誰もが冷蔵庫やテレビを持つようになり、生活必需品が一通りそろい始めると、消費者は「足りないから買う」のではなく、「選びたいから買う」という購買行動へと移行していきました。

こうして、マーケティングは“モノ中心”から“ニーズ中心”の発想へと大きく舵を切ることになります。

これが、マーケティング2.0の時代の幕開けです。

なぜ「ニーズ」が重要になったのか?

背景には、明確な社会構造の変化があります。

- 供給が需要を上回り始めたこと

→ 消費者は「選べる」ようになった - 競合商品が増えたこと

→ 同じような商品が市場に複数並ぶようになった - 顧客の価値観が多様化したこと

→ 「万人にウケる商品」ではなく、「ある特定の人に深く刺さる商品」が必要になった

企業は、これまでのように「良いモノを作れば売れる」では済まされなくなりました。

「誰にとって、どんな価値を持つ商品なのか?」を徹底的に考える必要が出てきたのです。

ここで登場するフレームワーク:STP分析

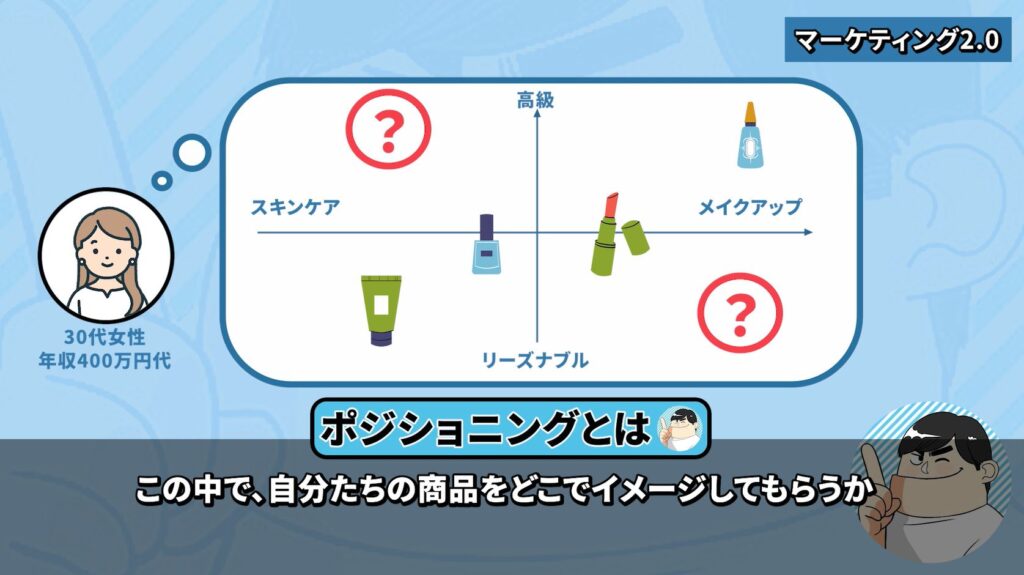

この時代に誕生した、非常に重要なフレームワークが STP分析 です。

これは、「誰に、どんな価値を、どうやって伝えるか」を整理するための考え方で、以下の3つのステップで構成されています。

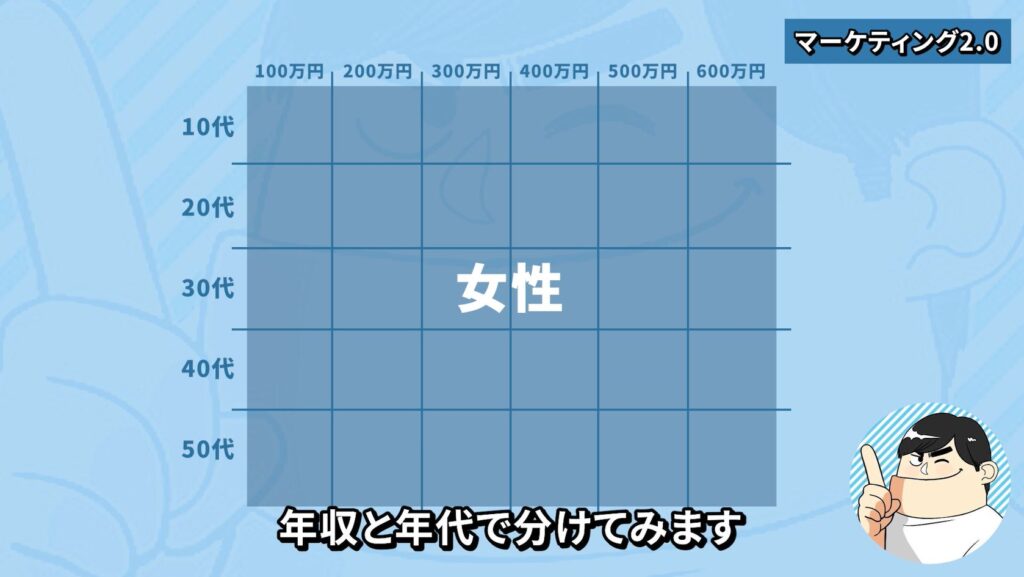

- Segmentation(セグメンテーション)

市場を細かく分けること。

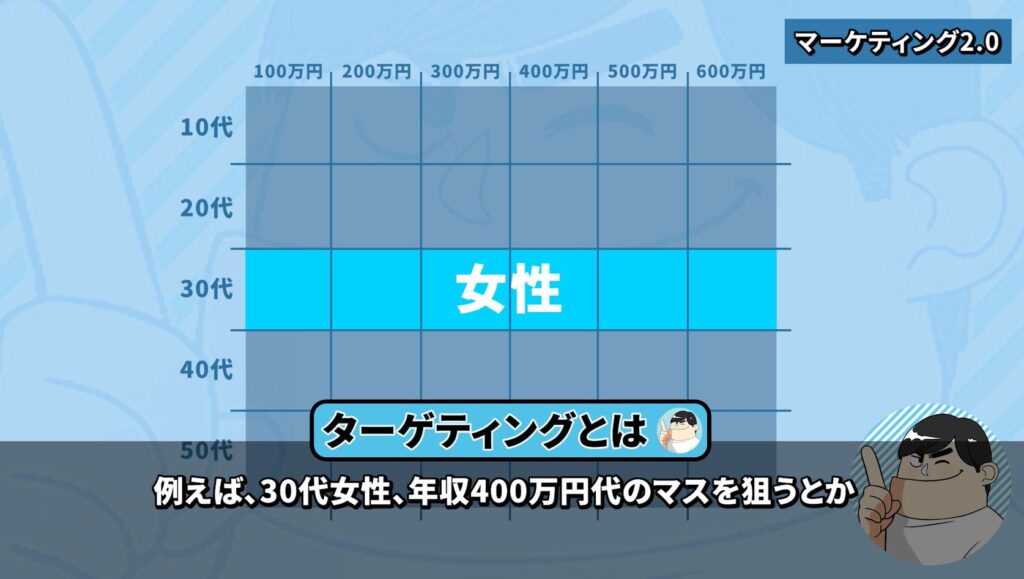

たとえば、年齢、性別、収入、ライフスタイル、価値観などで分類する。 - Targeting(ターゲティング)

分けた市場の中から、自社が集中して狙う層を決めること。

「すべての人」ではなく「この層に絞る」という判断。 - Positioning(ポジショニング)

選んだターゲットの「頭の中」で、どのようなイメージを持ってもらうかを決めること。

他社商品との違い、独自性、専門性を意図的に作り出す。

具体例で理解するSTP分析

たとえば、あなたが「基礎化粧品」を販売しているとします。

Segmentation(市場を切る)

女性を対象とした場合、ただ「女性向け」とひとくくりにはできません。

20代の女性と50代の女性では肌の悩みも美意識も大きく異なるからです。

- 年齢:10代/20代/30代/40代/50代

- 肌質:乾燥肌/脂性肌/混合肌

- 悩み:ニキビ/シミ/小ジワ/毛穴

- ライフスタイル:働く女性/子育てママ/美容オタク

こうして細かく市場を区切っていきます。

Targeting(狙う層を絞る)

次に、「30代・働く女性・乾燥肌・ナチュラル志向」の層を狙う、と決めます。

なぜなら、この層は市場規模も一定数あり、かつ既存商品に満足していない層だと仮説が立てられるからです。

Positioning(頭の中のイメージを設計する)

この層の頭の中には、おそらくいくつかのブランドのイメージが浮かんでいます。

「高級だけど効果がある◯◯」、「プチプラだけど刺激が強い△△」など。

あなたのブランドは「肌へのやさしさに特化した、働く30代女性のための高保湿化粧品」としてポジションを取る。

「ナチュラル・無添加・時短・癒し」などのキーワードで、他社との違いを明確に打ち出す。これがポジショニングです。

STPは“選ばれるため”の設計図

このように、STP分析を使うことで、「誰に向けた、どんな価値を持った商品なのか」がクリアになります。

現代のように商品があふれる市場では、「選ばれなければ、存在しないのと同じ」なのです。

マーケティング2.0では、「すべての人に向けて売る」から「特定の人に深く刺さる商品を作る」へと、戦略の焦点が移ったのです。

STPと4Pの関係

ここで少し補足しておきましょう。

前回登場した「4P(Product, Price, Place, Promotion)」は、実は STP分析の後に設計するもの です。

- STPで「誰に、どんな価値を」届けるかを決める

- その上で、「どう売るか?」を4Pで具体化する

つまり、STPが戦略(考え方)であり、4Pは戦術(具体策)なのです。

この順番が逆になってしまうと、「ターゲット不明の広告」「意味のない価格設定」「ズレたプロモーション」などが起きてしまいます。

マーケティング2.0の意義

マーケティング2.0が私たちに教えてくれるのは、「売りたいものを作るのではなく、求められるものを作ること」の大切さです。

企業側の視点だけでなく、顧客の頭の中に入り込み、そのニーズや価値観を理解し、それに応える形で商品やサービスを設計する。

この視点の転換が、マーケティングの世界に革命をもたらしました。

次はいよいよ「マーケティング3.0:価値・共感の時代(1990〜2000年代)」に進みます。

ここでは「ブランドとは何か?」「顧客との関係性とは何か?」という問いに焦点が移り、“モノ以上の価値”が問われるようになります。

このまま続けてよろしいですか?ご希望があれば調整いたします。

マーケティング3.0:価値・共感中心の時代(1990〜2000年代)

マーケティング2.0では、消費者のニーズに応えることが主眼でしたが、1990年代以降、さらに重要な変化が起こります。それは、消費者が「モノの機能」ではなく「意味」や「価値観」に惹かれて商品を選ぶようになったことです。

この時代において、マーケティングの焦点は「共感」や「社会的価値」にシフトします。ブランドや企業がどんな理念を持ち、どんな社会的意義を発信しているかが、消費者の心を動かす要素になったのです。

ここで登場する重要な考え方が「ブランド・エクイティ(Brand Equity)」です。これはブランドが持つ無形の資産価値を測るもので、以下の3つの構成要素から成り立ちます:

- ブランド認知(知っているか)

- ブランド連想(どんなイメージと結びついているか)

- ブランド忠誠(他と比べても選びたいと思われるか)

例えば、スターバックスのコーヒーは他社と比べて特段に安いわけでも、味が圧倒的に優れているわけでもありません。にもかかわらず選ばれるのは、「落ち着いた空間」「フェアトレード」「バリスタとの会話」など、ブランドを通じて提供される“世界観”が共感を呼ぶからです。

このように、企業は商品だけでなく「ストーリー」や「思想」を伝えるようになりました。創業者の想いや、社会への貢献、環境問題への取り組みなどがブランド価値となり、それを伝える手法として「ストーリーテリング」が注目されます。

また、SNSの台頭により、企業と消費者の関係も変化します。一方的に広告を打つ時代から、消費者との“対話”を通じて信頼関係を築く時代へ。口コミやレビューが商品の評価を左右し、消費者がブランドの“共創者”となっていくのです。

マーケティング3.0は、単なる販売戦略ではなく、企業と顧客が価値観を共有し、ともに世界を良くしていこうとする「人間中心のマーケティング」への転換期だったといえます。

マーケティング4.0:自己実現と顧客体験の時代(2010年代〜現在)

「共感」から「自己実現」へ

マーケティング3.0では、ブランドの価値観や社会的意義への共感が消費行動に強く影響していました。しかし、4.0ではさらに進化し、「その商品やサービスを通じて、自分らしい生き方ができるか?」が重視されるようになります。

人々は、商品そのものではなく「それを通じて得られる体験」「なりたい自分に近づけるかどうか」に価値を見出すようになりました。

商品ではなく「体験」が選ばれる時代

たとえば、化粧品は肌を整えるものというより、自分に自信を取り戻す手段。家具は生活必需品というより、“自分らしい暮らし”を叶えるインテリア。つまり、消費者は機能や価格ではなく、「自分にとってどんな意味があるか」で選択をするようになったのです。

こうした変化に対応するため、企業は顧客との接点を単なる「販売の場」ではなく、「体験価値を生むステージ」として捉えるようになります。

フレームワーク:カスタマージャーニーマップ

この時代を代表するフレームワークが「カスタマージャーニーマップ」です。

カスタマージャーニーとは、顧客が商品・サービスと出会い、購入し、体験し、ファンになっていくまでの一連の流れを「旅」として可視化したものです。

顧客の感情の動きや行動を以下のステップで捉えます:

- 認知(知る)

- 興味・関心(気になる)

- 比較・検討(調べる)

- 購入(選ぶ)

- 使用・体験(感じる)

- 共有・推奨(伝える)

企業はこの各フェーズに合わせて、SNS・広告・レビュー・店頭・サポート・コミュニティなど、さまざまなタッチポイントを設計し、顧客体験を最適化していきます。

顧客と“共創”するマーケティングへ

マーケティング4.0の本質は、「売り手中心」から「顧客主導」への転換です。顧客の声や行動がブランドをつくり上げる時代になったからこそ、企業は一方的な情報発信ではなく、顧客との関係性を深め、共に価値を創る姿勢が求められます。

SNSの活用や、カスタマーサポート、レビュー、アンバサダーマーケティングなど、「企業と顧客が一緒にブランドを育てる」施策が重要視されるようになりました。

マーケティング4.0では、商品を“売る”のではなく、「顧客の未来を応援するパートナー」であること。それこそが、信頼と選ばれる理由になります。

まとめ:フレームワークの“意味”がわかると、実践が変わる

ここまで、マーケティング1.0から4.0までの進化を見てきました。

- なぜ「4P」は生まれたのか

- なぜ「STP」が必要になったのか

- なぜ「ブランド」や「CX」が注目されるのか

すべては「時代が変化したから」です。

それぞれのフレームワークや考え方は、“いま必要だから生まれた”という背景があります。

つまり、「フレームワークを知ること」以上に、「なぜそれが必要とされたのか」を知ることが、本当の意味でマーケティングを理解するカギなのです。