みなさん、こんにちは。マーケティングパパのぴろ吉です。

このブログでは 「マーケティング=売れる仕組みをつくること」 をテーマに、初心者の方にも分かりやすく解説しています。

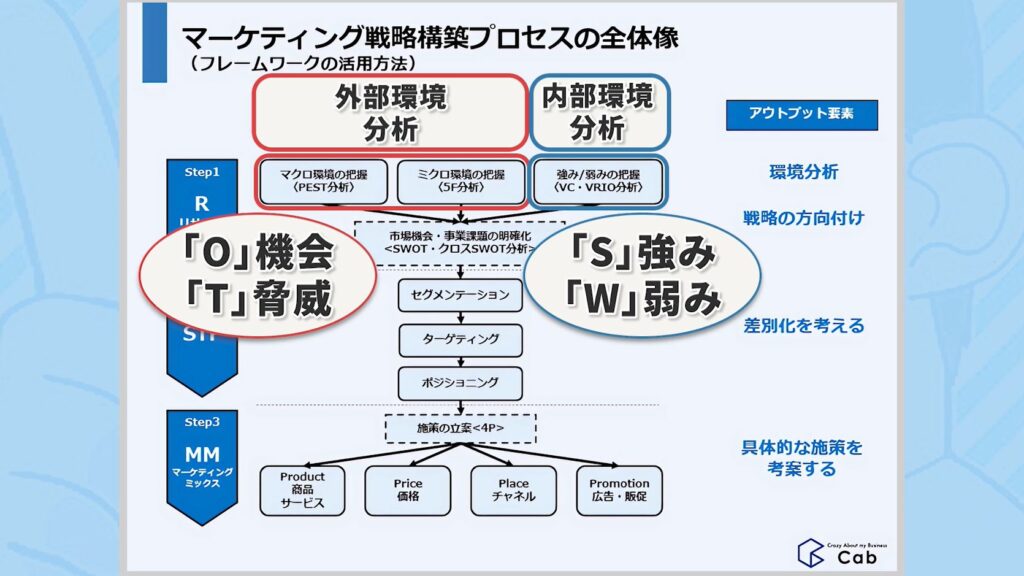

前回の第3回では、市場環境分析をテーマに PEST分析 と 5フォース分析 を紹介しました。

マクロとミクロの視点から外部環境を整理し、「どんな追い風や逆風があるのか」を把握する方法を学びました。

ただし、外部環境を分析するだけでは戦略は完成しません。

大切なのは、それを自社の内部環境――つまり「強み」や「弱み」と組み合わせて考えることです。

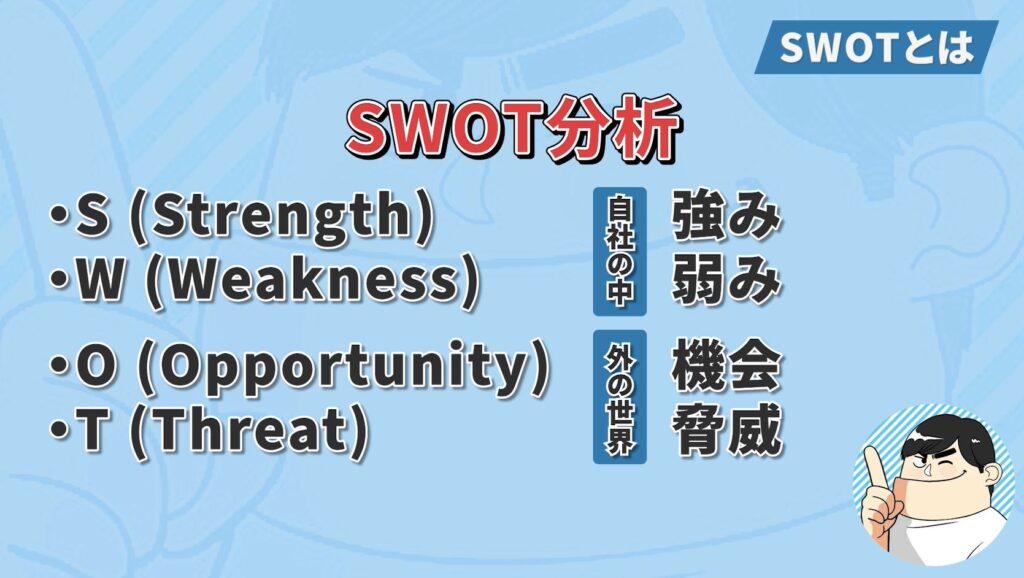

そこで今回のテーマは SWOT分析 です。

「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4つを整理することで、自社の立ち位置を明らかにできます。

さらに今回は、SWOTの発展形である クロスSWOT分析 にも触れます。

洗い出した要素を掛け合わせることで、「攻めるべき戦略」と「やめるべき戦略」を導く実践的な方法です。

この記事を読むことで、

- SWOT分析の基本的な考え方

- 強み・弱み・機会・脅威の整理方法

- クロスSWOTを活用して戦略を立案する手順

が理解できるようになります。

1. SWOT分析とは何か

SWOT分析は、マーケティングや経営戦略を立案するときに必ず登場する基本中の基本のフレームワークです。

シンプルで分かりやすい一方、正しく使えば企業の進むべき方向性を導き出す強力なツールになります。

1-1. SWOTの4要素とは

SWOT分析は、その名の通り S・W・O・T の4つの視点で状況を整理します。

- S(Strength:強み)

自社の内部にあるプラス要因。競争優位や他社との差別化につながる資産・能力のことです。

例:独自技術、ブランド力、 loyal な顧客基盤、販売網、優秀な人材、資金力。 - W(Weakness:弱み)

内部にあるマイナス要因。競合と比較して劣る部分や、戦略遂行に支障をきたす要素です。

例:知名度の低さ、販売チャネル不足、IT活用の遅れ、人手不足、コスト構造の重さ。 - O(Opportunity:機会)

外部環境の変化によって生じるチャンス。市場や社会のトレンドが自社に有利に働く要因です。

例:市場の拡大、新技術の普及、規制緩和、ライフスタイルの変化。 - T(Threat:脅威)

外部環境からもたらされるリスク。自社ではコントロールできず、業績や存続を脅かす要因です。

例:競合の新規参入、価格競争の激化、原材料高騰、景気悪化、規制強化。

この4象限を整理することで、事業環境の全体像が一目でわかるようになります。

1-2. SWOT分析の目的と意義

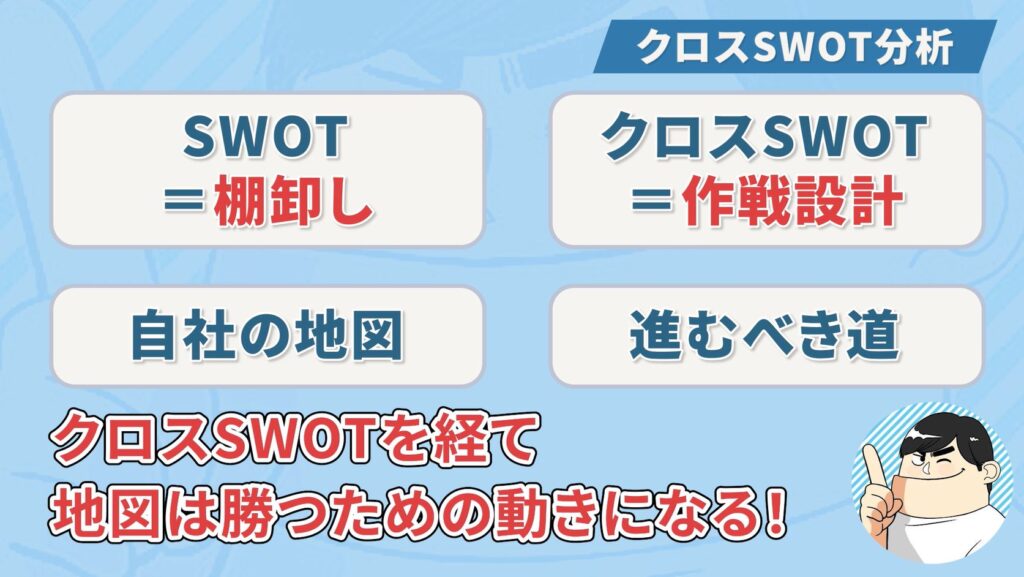

「SWOTは単なる棚卸し」と思われがちですが、それ以上の役割を持ちます。

特に以下の3つが大きな意義です。

- 現実を冷静に直視できる

→ 感覚や希望的観測ではなく、事実を整理するための型になる。 - 内部と外部を同時に見られる

→ 強み・弱みだけではなく、市場や競合の変化と重ねて評価できる。 - 戦略の基盤になる

→ 単なる分析で終わらず、クロスSWOTへ進めることで「具体的な戦略」に転換できる。

つまりSWOT分析は、現状把握にとどまらず、戦略の入口から出口へつながる橋渡しの役割を果たすのです。

1-3. SWOT分析をイメージで理解する

SWOT分析を「航海」に例えると理解が深まります。

- **外部環境(O/T)**は天候や潮流。自社ではコントロールできないが、進路やリスクを決める大きな要因になります。

- **内部環境(S/W)**は船そのものの性能や乗組員のスキル。追い風が吹いても、船が小さければ沈む危険があるし、乗組員に経験がなければ航海は失敗します。

つまりSWOT分析とは、「天候(外部)と船の状態(内部)を把握したうえで、安全に目的地へたどり着くための地図」を描く作業だと言えます。

1-4. SWOT分析を効果的に活かすための前提

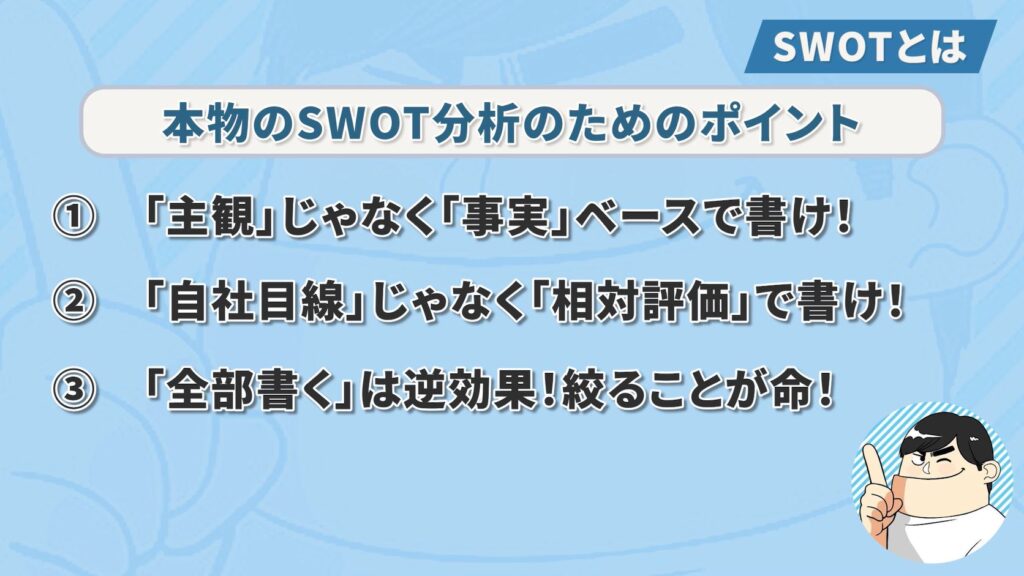

実務で役立つSWOTにするためには、以下の3つを徹底する必要があります。

- 事実ベースで書く

主観や感覚ではなく、データや実績など裏付けのある情報で整理する。 - 相対評価で考える

「強み」は競合と比較して優れているもの、「弱み」は競合に劣っているものとして捉える。 - 重要度で絞り込む

全部を書き出すのではなく、特に影響が大きい要因に限定する。

これを怠ると、SWOTは「自己満足のチェックリスト」で終わってしまいます。

逆にこの3点を守れば、SWOTは戦略策定に直結する強力なツールに変わります。

2. 外部環境分析(OとT)

SWOT分析において 「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」 は、外部環境に由来する要因です。

外部環境は自社ではコントロールできませんが、適切に読み取ることで「どこで戦うべきか」「何を避けるべきか」を判断する材料になります。

2-1. 機会(Opportunity)の捉え方

機会とは、市場や社会の変化によって生まれる「追い風」のことです。

新しい技術や消費者ニーズの変化、規制緩和など、自社にとってプラスに働く環境要因が該当します。

具体例:

- 政策による補助金制度の拡充 → 新規参入のコストが下がる

- 高齢化や健康志向の高まり → 健康食品や介護関連市場の拡大

- ECの普及やキャッシュレス化 → 中小企業でも広域に販売できるチャンス

ポイントは、「チャンスが自社の強みと結びつくかどうか」 です。

機会そのものは誰にでも開かれていますが、自社がそれを活かせるかどうかで意味が大きく変わります。

2-2. 脅威(Threat)の捉え方

脅威とは、外部からの「逆風」です。

競合の動きや市場縮小、規制強化など、自社にとってリスクとなる環境要因を指します。

具体例:

- 競合の低価格戦略による価格競争の激化

- 新技術の登場による自社製品の陳腐化

- 原材料価格の高騰や為替変動によるコスト増加

- 少子化による市場縮小

脅威を正しく把握することで、「守りの戦略」や「撤退の判断」が可能になります。

重要なのは、脅威を悲観することではなく、事前に想定して備えることです。

2-3. 外部環境を整理するフレームワーク

機会や脅威を漏れなく拾うために、次のフレームワークを活用すると効果的です。

- PEST分析(マクロ環境の把握)

政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの切り口から大きな潮流を把握する。

→ 例:規制緩和や法改正、景気変動、消費者の価値観、技術革新。 - 5フォース分析(業界構造の把握)

競合、新規参入、代替品、仕入れ先、顧客という5つの力で業界の力学を整理する。

→ 例:競争の激しさ、参入障壁、取引先や顧客の交渉力。

PESTで「天気図」を描き、5フォースで「地形図」を描くイメージです。

これらを組み合わせることで、自社が置かれた環境をより立体的に把握できます。

2-4. 外部環境分析のポイント

外部環境を分析する際の注意点は以下の通りです。

- 自社にとっての意味を考える:同じ外部要因でも、強みに結びつけば機会、弱みと重なれば脅威になる。

- 変化の兆しを捉える:すでに顕在化した事象だけでなく、これから起こりそうな変化を意識する。

- やらない理由を明確にする:すべてに飛びつくのではなく、「この環境では戦わない」という判断も価値がある。

3. 内部環境分析(SとW)

SWOT分析における 「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」 は、自社の内部に存在する要因です。

ここを正しく把握することが、戦略の実行可能性を高める鍵となります。

3-1. 強み(Strength)の見つけ方

強みとは、自社が他社に比べて優れている点であり、競争優位をもたらす資源や能力のことです。

強みの例

- 有形資産:工場、設備、流通網、立地など

- 無形資産:ブランド力、知的財産、技術力、ノウハウ

- 人的資源:優秀な人材、専門スキル、チーム力

- 組織的資源:営業ネットワーク、顧客基盤、業務プロセス、企業文化

強みは「思い込み」ではなく、客観的な証拠で裏付けることが重要です。

例えば「顧客との関係が強い」という抽象的な表現ではなく、

- 「取引先のリピート率90%」

- 「5年以上継続取引している顧客数が業界平均の2倍」

といった具体的なデータを伴えば、強みとして説得力が増します。

3-2. 弱み(Weakness)の見つけ方

弱みとは、自社の内部に存在する制約や課題であり、競争上不利に働く要因です。

弱みの例

- ITやDX活用が遅れており、業務効率が低い

- 営業力が属人的で、特定の社員に依存している

- 新規顧客開拓の仕組みが整っていない

- 知名度が低く、広告宣伝に頼らざるを得ない

- 財務体質が脆弱で、価格競争に耐えにくい

弱みを洗い出すときに注意すべきは、**「外部要因と混同しないこと」**です。

例えば「原材料価格の高騰」は外部環境の脅威であり、弱みではありません。弱みは「自社が改善可能な内部課題」に限定します。

3-3. 内部環境を整理するフレームワーク

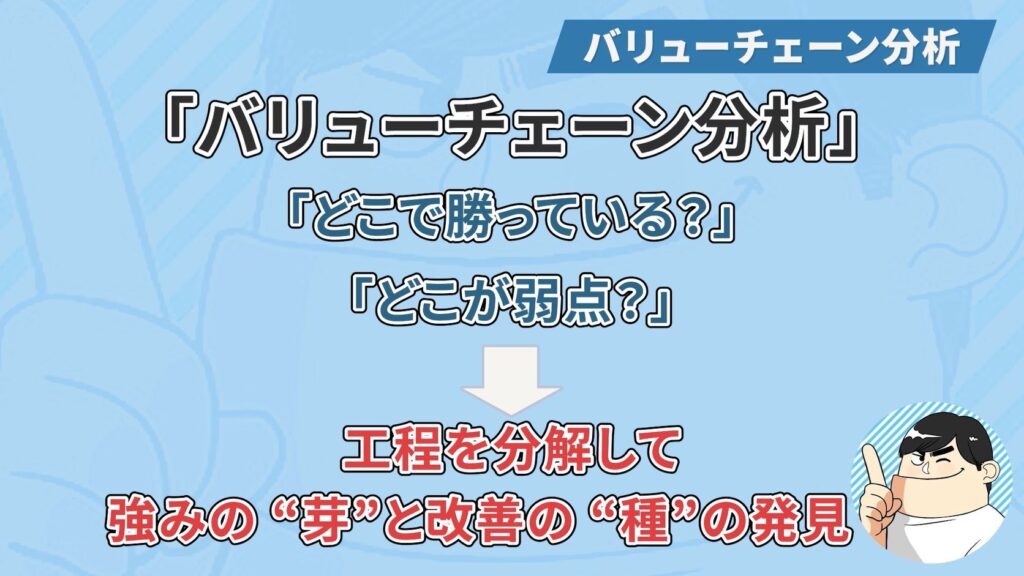

強みと弱みを客観的に整理するために、以下のフレームワークを活用すると効果的です。

バリューチェーン分析

企業活動を「調達 → 製造 → 販売 → サービス → 支援活動」に分解し、どこで価値を生み出しているか、どこに非効率があるかを明確にする。

- 例:製造工程で歩留まり率が高い → 強み

- 例:販売後のアフターサービス体制が弱い → 弱み

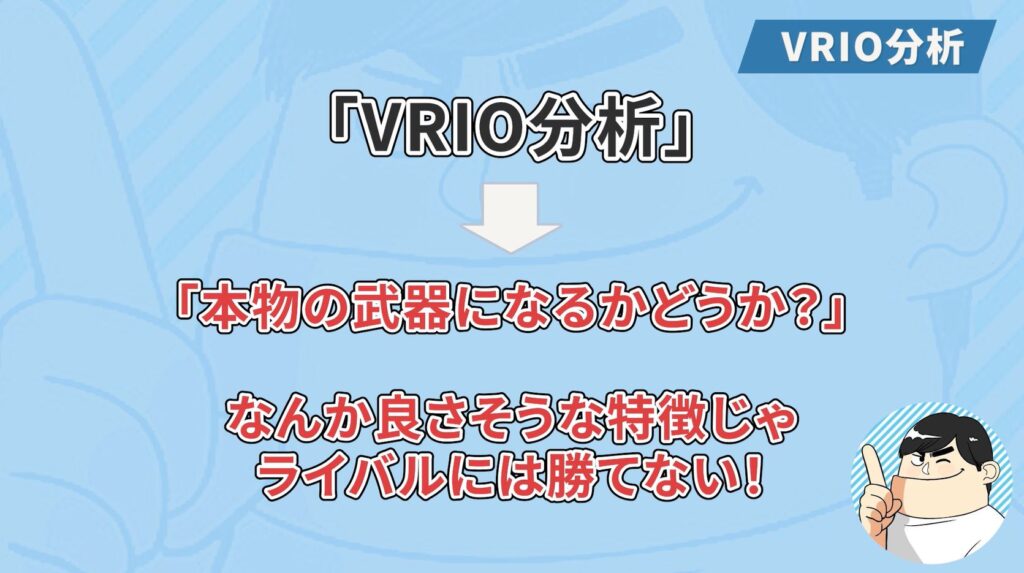

VRIO分析

自社のリソースが本当に競争優位につながるかを、以下の4つの観点で評価します。

- Value(価値):顧客にとって価値があるか

- Rarity(希少性):他社が持っていないか

- Imitability(模倣困難性):真似されにくいか

- Organization(組織体制):その強みを活かす組織力があるか

例えば「独自技術」を持っていても、すぐに模倣されれば強みではなくなります。VRIOでチェックすることで、一時的な強みと持続的な強みを見分けることができます。

3-4. 内部環境分析のポイント

実務でSとWを整理する際は、次の点を意識すると効果的です。

- 客観性を重視する:自社の思い込みではなく、データ・市場調査・顧客の声を根拠にする。

- 競合との比較視点を持つ:強みは「他社より優れている点」、弱みは「他社より劣っている点」として捉える。

- 強みと弱みは表裏一体:スピード感(強み)は、仕組みの未整備(弱み)につながるように、裏返しで考えることも有効。

- 改善可能性を考える:弱みはすべて克服すべきではなく、戦略上クリティカルなものを優先的に対応する。

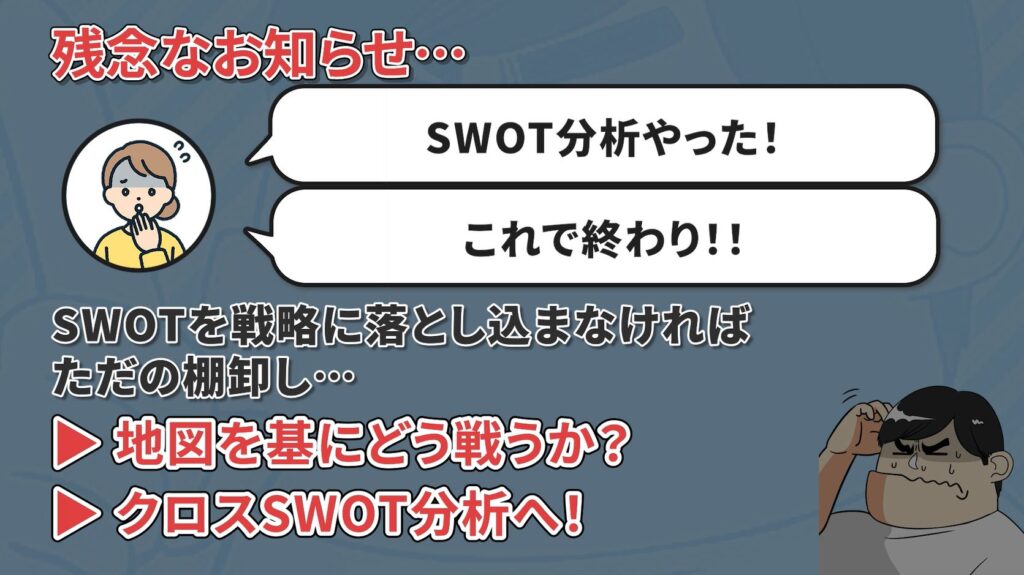

4. SWOT分析を戦略につなげる方法

SWOT分析は「現状を整理するだけの棚卸し」になりがちです。

しかし本来の目的は、分析結果を戦略につなげることにあります。

この章では、SWOTを戦略に落とし込むための考え方と実務上の注意点を解説します。

4-1. SWOTマトリクスの作り方

SWOT分析は、以下のように4象限のマトリクスにまとめるのが一般的です。

| 内部/外部 | プラス要因 | マイナス要因 |

|---|---|---|

| 内部環境 | Strength(強み) | Weakness(弱み) |

| 外部環境 | Opportunity(機会) | Threat(脅威) |

このマトリクスに整理することで、外部環境(O/T)と内部環境(S/W)の関係性が一目で分かるようになります。

ここで終わってしまうと「情報整理」でしかありませんが、この整理を基盤にして戦略を導き出すことが重要です。

4-2. よくある失敗パターン

多くの企業で見られるSWOT分析の失敗は以下のようなものです。

- 思いついたことを並べるだけ

→ 「強み:社員がまじめ」「弱み:宣伝が苦手」など、戦略につながらない要素ばかりになってしまう。 - 主観的・抽象的な表現に偏る

→ 「ブランド力がある」ではなく、「認知率70%」「顧客満足度90%」とデータで裏付ける必要がある。 - 項目が多すぎて優先順位が不明

→ 20個以上の要因を並べても、実際に戦略で活かせるのは数個に限られる。

こうした失敗を避けるためには、次に挙げる原則を徹底する必要があります。

4-3. 実務で役立つ3つの原則

SWOTを戦略につなげるためには、以下の3つの原則を意識すると効果的です。

- 事実ベースで書くこと

→ 感覚ではなく、データや顧客の声、競合比較といった根拠を伴う。 - 相対評価で考えること

→ 「強み=他社と比べて優れている要素」「弱み=他社と比べて劣っている要素」とする。 - 重要度を絞り込むこと

→ 全部挙げるのではなく、戦略に直結する要因を2〜3個に絞る。

この3原則を守ることで、SWOTが単なる自己満足の分析ではなく、戦略の基盤に変わります。

4-4. SWOTから戦略につなげる思考法

マトリクスを埋めた後は、次のような問いを立てて戦略に接続します。

- 強み × 機会

→ 「自社の強みを活かして、この市場機会をどう掴むか?」 - 弱み × 機会

→ 「機会を活かすために、この弱みをどう克服するか?」 - 強み × 脅威

→ 「脅威を乗り越えるために、強みをどう活用するか?」 - 弱み × 脅威

→ 「弱みと脅威が重なる領域は、参入すべきでないのではないか?」

この問いのプロセスが、次に解説する「クロスSWOT分析」につながります。

4-5. ケース例(カフェ事業の場合)

例えば、実店舗カフェを経営するケースを考えてみましょう。

- S(強み):地元での知名度、常連顧客、バリスタの技術

- W(弱み):資金力不足、立地の弱さ、広告宣伝が不十分

- O(機会):健康志向の高まり、SNSの普及、テイクアウト需要拡大

- T(脅威):大手チェーンの進出、原材料価格の高騰、人材不足

この整理から、例えば以下のような戦略の方向性が見えてきます。

- 強み × 機会 → バリスタ技術と健康志向を組み合わせた新メニューをSNSで拡散する

- 弱み × 脅威 → 広告力不足と大手チェーンの進出が重なるため、価格競争には参入しない

こうした思考法を踏まえることで、SWOTは「考えやすいけど使えない分析」から「戦略を導く実践的ツール」に進化します。

5. クロスSWOT分析の活用

SWOT分析で強み・弱み・機会・脅威を整理しただけでは、戦略の方向性はまだ明確になりません。

そこで活用すべきが クロスSWOT分析 です。

クロスSWOTは、SWOTで洗い出した要素を「掛け合わせ」て考えることで、具体的な戦略パターンを導き出す方法です。

単なる要素整理から一歩進め、**「実際にどう動くか」**を決める段階へと進むことができます。

5-1. クロスSWOTの4つの基本戦略

クロスSWOT分析では、次の4つの組み合わせを考えます。

- SO戦略(強み × 機会)

→ 強みを活かして機会をつかむ積極的な成長戦略

例:SNS運用が得意な企業が、SNS利用者の増加という機会を捉えて認知度を拡大する。 - WO戦略(弱み × 機会)

→ 弱みを克服して機会を活かす改善戦略

例:デジタル化が遅れている企業が、国のIT補助金制度を利用して弱点を補い、競争力を高める。 - ST戦略(強み × 脅威)

→ 強みを活かして脅威を回避する防衛戦略

例:独自技術を持つメーカーが、大手参入の脅威に対し、その技術力を差別化要素として活用する。 - WT戦略(弱み × 脅威)

→ 弱みと脅威が重なる領域を「やらない」と判断する撤退戦略

例:資金力が弱い中小企業が、価格競争の激化する市場からは撤退し、ニッチ市場に集中する。

5-2. 中小企業におけるクロスSWOTの実務的意義

特に中小企業では、すべてに挑戦するリソースが限られています。

そのため、クロスSWOT分析の最大の意義は 「やらないことを決める」 ことにあります。

- SO戦略やWO戦略は魅力的に見えますが、実行リソースを分散させると失敗のリスクが高まる。

- ST戦略やWT戦略を通じて、「避けるべき市場」や「撤退すべき取り組み」を明確にすることが、結果的に集中と選択を可能にします。

中小企業にとっては「勝つ戦略」よりも「負けない戦略」を選び抜くことが、持続的成長のカギなのです。

5-3. 実践ステップ:クロスSWOTの使い方

クロスSWOT分析を実務で使う際の流れは次の通りです。

- SWOTマトリクスを完成させる(要素を整理する)

- 各要素を掛け合わせ、SO・WO・ST・WTの視点で問いを立てる

- 「この強みをどの機会に結びつけられるか?」

- 「この弱みを克服するために、どんな機会を活用できるか?」

- 「この脅威に対抗するために、どの強みを活かせるか?」

- 「弱みと脅威が重なる領域は、撤退すべきではないか?」

- 戦略オプションを複数出し、実行可能性(リソース・時間・優先順位)で絞り込む

- 最終的に「やること」「やらないこと」を明文化する

5-4. ケース例:実店舗カフェの場合

実際の事例として、カフェ事業を例に考えてみます。

- S(強み):地元での知名度、常連顧客、バリスタの技術

- W(弱み):資金力不足、立地の弱さ、広告宣伝の弱さ

- O(機会):健康志向の高まり、テイクアウト需要、SNSの普及

- T(脅威):大手チェーンの進出、原材料価格の高騰、人材不足

このSWOTをクロスSWOTに落とし込むと、次のような戦略が見えます。

- SO戦略:バリスタ技術 × 健康志向 → 「無添加ドリンク」をSNSで拡散

- WO戦略:広告宣伝力不足 × SNS普及 → 学生アルバイトを活用したSNS発信で弱点を補う

- ST戦略:地元の知名度 × 大手進出 → 地域密着型イベントを開催して差別化

- WT戦略:資金力不足 × 価格競争 → 格安メニューでは戦わず、高単価・高付加価値メニューに特化

5-5. クロスSWOTで得られる最大の効果

クロスSWOTを使うことで、次の効果が得られます。

- 戦略の選択肢を整理できる

- 「やること」と「やらないこと」が明確になる

- 実行可能性を基準に優先順位を決められる

つまり、クロスSWOTは「現状分析」と「戦略実行」をつなぐ架け橋となります。

6. まとめ

SWOT分析とクロスSWOT分析の要点を改めて整理します。

- SWOT分析の基本

- 内部要因:強み(S)・弱み(W)

- 外部要因:機会(O)・脅威(T)

- 内外の要素を同時に捉えることで、自社の立ち位置を立体的に把握できる。

- SWOTを実務で活かす意義

- 「強みをどう活かすか」「弱みをどう補うか」を冷静に判断できる。

- 外部環境の変化を「チャンス」と「リスク」に整理し、戦略に結びつけられる。

- 単なる棚卸しではなく、次の意思決定につながる基盤となる。

- クロスSWOT分析の効果

- SO戦略:強みを活かして機会を掴む

- WO戦略:弱みを克服して機会を活かす

- ST戦略:強みを活かして脅威を回避する

- WT戦略:弱みと脅威が重なる領域を「やらない」と判断する

- 特に中小企業では、「やらないことを決める」ことがリソース集中の鍵。

- 実務でのポイント

- SWOTは事実ベース・相対評価・重要度の絞り込みが必須。

- クロスSWOTで出てきた選択肢をリソースや実行可能性で優先順位づけする。

- 分析は目的ではなく、行動に結びつけて初めて意味を持つ。