みなさん、こんにちは。マーケティングパパのぴろ吉です。

このブログでは「マーケティング=売れる仕組みをつくること」をテーマに、初心者の方にもわかりやすく解説しています。

はじめに:戦略を立てても売れない理由

前回(第5回)では、STP分析を使って「誰に・どんな価値を・どう届けるか」という戦略の設計方法を学びました。

マーケティングの核である“方向性”が、ようやく明確になったわけです。

しかし、多くの企業や個人事業主がここで立ち止まってしまいます。

「ターゲットも価値提案も決めたのに、なぜか売れない」──そんな声を、現場で何度も耳にします。

なぜでしょうか。

実は、マーケティングが「戦略」で終わってしまっているからです。

戦略をどれだけ練っても、それを現実の行動に落とし込む仕組みがなければ、顧客には届きません。

たとえば、どんなに良い商品をつくっても、

- 価格設定が高すぎたり、

- 売る場所が不便だったり、

- 告知がターゲットに届かなければ──

お客さんはその価値に気づくことすらできません。

つまり、STPで描いた戦略は「設計図」に過ぎず、それを動かす“実行の仕組み”が必要なのです。

戦略を動かす「マーケティングミックス」

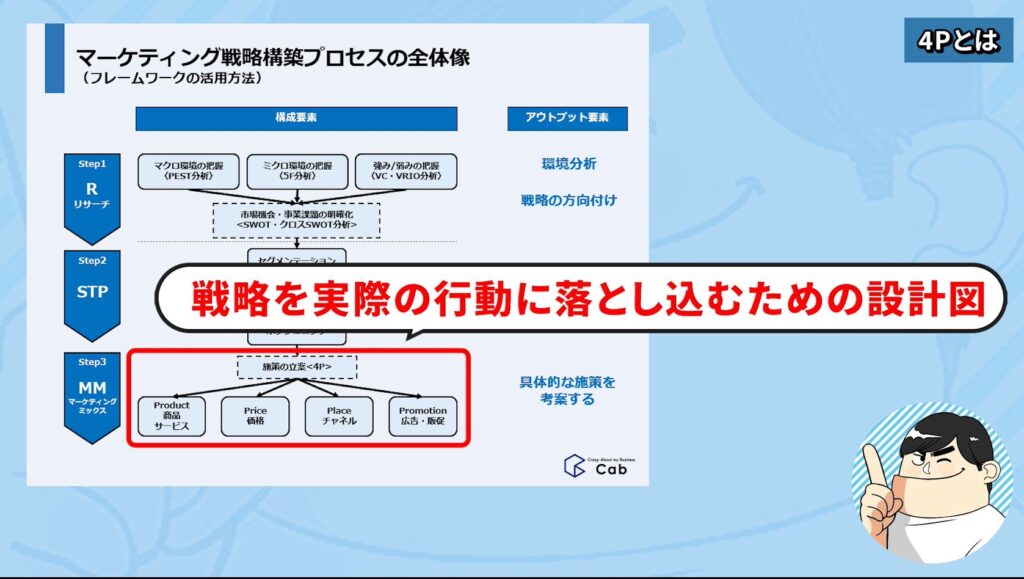

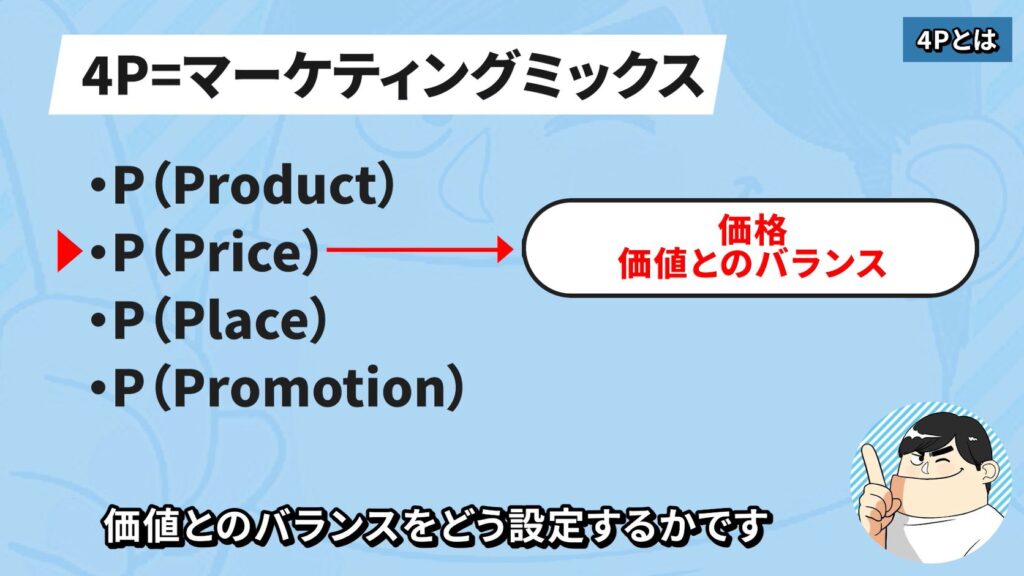

そこで登場するのが、今回のテーマ 「4P分析(マーケティングミックス)」 です。

「4P」とは、Product(製品)/Price(価格)/Place(流通)/Promotion(販促) の4つを指し、

企業が顧客に価値を届ける際にコントロールできる主要な要素です。

この4Pをどう設計するかで、

同じ商品でも「売れる仕組み」に変わるか、「届かないまま終わるか」が決まります。

言い換えるなら、STPが“戦略の設計図”なら、4Pは“実行の設計図”。

STPで「方向性」を描き、4Pで「仕組み」を組み上げることで、初めてビジネスは動き出します。

今回のゴール

今回の記事では、4Pの全体像を理解し、

「戦略をどう行動レベルに落とし込むのか」を学んでいきます。

次のポイントを順に解説します。

- 4Pとは何か? 各要素の意味と役割

- STPと4Pの関係:戦略から実行への橋渡し

- 4Pが企業の整合性をつくる理由

- 実際の事例で考える4Pの使い方

この内容を理解すれば、あなたのビジネスは“なんとなくやっているマーケティング”から脱し、

「戦略と現場がつながる状態」に変わるはずです。

第1章:4Pとは何か

4Pとは、企業が商品やサービスを市場に届けるための4つの設計要素を意味します。

これは単なる理論ではなく、現場で売れる形を作るための具体的な指針です。

| 要素 | 意味 | 主な内容 |

|---|---|---|

| Product(製品) | 何を提供するか | 商品やサービスの内容、品質、デザイン、ブランドなど |

| Price(価格) | いくらで提供するか | 販売価格、値引き、支払い条件、利益設計など |

| Place(流通) | どこで・どう届けるか | 販売チャネル、店舗、EC、物流、立地、導線設計など |

| Promotion(販促) | どうやって知らせるか | 広告、SNS、営業活動、PR、イベントなど |

この4つを個別に最適化するのではなく、ターゲットに一貫した価値を届けるように統合設計することが重要です。

どれか一つでもズレると、顧客は「買う理由」を見失います。

たとえば、高級志向の商品を“安く見える販促”で売ってしまえば、価値が伝わりません。

逆に、全ての要素が同じ方向を向いていれば、顧客は迷わず“そのブランドを選ぶ理由”を感じます。

1-1. 戦略を現実に落とし込むための設計図

4Pは、STPで決めた戦略を「現場で再現できる形」に落とし込むための道具です。

たとえば、「通勤客をターゲットにした朝専用カフェ」という戦略を立てたとします。

その方向性を実現するには、以下のように4Pを設計します。

- Product(製品):テイクアウト専用、短時間で受け取れるコーヒー。メニューもシンプルに。

- Price(価格):300円前後で迷わず買える価格設定。キャッシュレス対応でスピーディに。

- Place(流通):駅改札前、通勤動線の途中に立地。並びやすい導線設計で滞留を防ぐ。

- Promotion(販促):駅ポスターやSNS広告で「朝の3分を快適に」というメッセージを発信。

ここで重要なのは、4つのPすべてが「朝の通勤客」というターゲットに合わせて設計されていることです。

どれか一つでもズレると、“忙しい朝に選ばれるカフェ”という価値が崩れてしまいます。

このように、4Pは戦略を机上の理論から現場で動く形に変える翻訳機のような存在です。

戦略を「動く仕組み」に変換する――これが4Pの本質です。

1-2. STPと4Pの関係

STPと4Pは、マーケティングを設計するうえでの車の両輪です。

| フレームワーク | 目的 | 段階 |

|---|---|---|

| STP分析 | 誰に・どんな価値を・どう届けるかを決める | 戦略 |

| 4P分析 | 何を・いくらで・どこで・どう売るかを決める | 実行 |

STPは「狙う方向性」を決めるためのコンパス、

4Pは「その道を実際に走るための車体」だと考えるとイメージしやすいでしょう。

方向性(STP)が正しくても、実行手段(4P)がバラバラでは目的地にたどり着けません。

逆に、STPと4Pが連動していれば、戦略と現場が一体となり、マーケティング全体に一貫性が生まれます。

1-3. 4Pは整合性を生み出す仕組み

マーケティングは多くの部門が関わる“チーム戦”です。

開発、営業、宣伝、販売、広報──それぞれの判断がバラバラだと、顧客には一貫性のない印象が届きます。

たとえば、

- 開発が「高品質・高価格路線」を目指しているのに、

- 販促担当が「手頃で気軽」なイメージを打ち出していたら──

そのブランドは何を大切にしているのか、顧客には伝わりません。

4Pは、こうしたズレを防ぎ、全社で「同じ物語」を共有するためのフレームワークです。

それぞれのPを整理して設計することで、戦略から現場までが一本の線でつながります。

第2章:Product(製品)とは何か

ここからは、4Pの1つ目「Product(製品)」について見ていきましょう。

“製品”という言葉を聞くと、

「商品そのもの」「スペックや品質」といった“モノの特徴”を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、マーケティングにおけるProductの意味は、それだけではありません。

Productとは、単に「売るモノ」ではなく、顧客に提供する価値そのものを指します。

お客さんが“お金を払う理由”や“満足を感じるポイント”――それこそが製品の本質です。

2-1. 製品=「顧客が感じる価値」

たとえば、あなたが「コーヒー」を販売しているとします。

顧客は「コーヒーの液体」そのものを買っているわけではありません。

朝の眠気を覚ます時間だったり、仕事前に一息つく“気持ちの切り替え”を買っているのです。

つまり、製品とは**「顧客が得る体験」や「感じる満足」まで含めた価値の総体**なのです。

この視点を持つと、「何を売るか」の定義が変わります。

| 視点 | 捉え方 | 例 |

|---|---|---|

| 企業視点のProduct | 商品やサービスの機能・仕様 | コーヒー、パン、Wi-Fi付きカフェ |

| 顧客視点のProduct | 得られる体験・感情・変化 | 仕事前に集中できる時間、落ち着いた空間、快適な朝の習慣 |

マーケティングでは、後者――顧客がどう感じるかを中心に考える必要があります。

なぜなら、同じ商品でも、顧客が求める価値は人によって異なるからです。

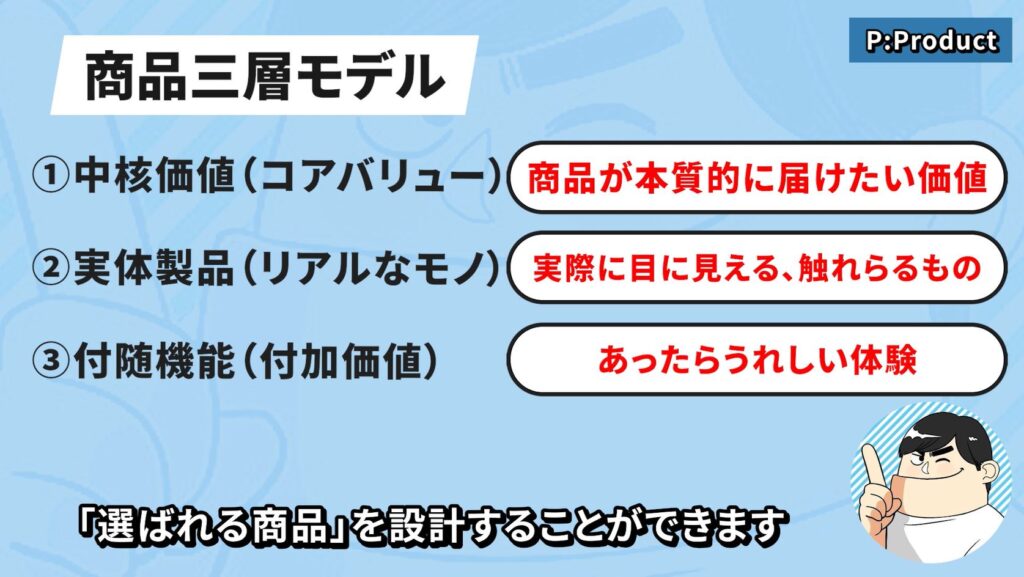

2-2. 製品の「中核価値・実体・付随価値」

Productを考える際には、3つの層に分けて整理すると分かりやすくなります。

| 構造 | 内容 | 例(カフェの場合) |

|---|---|---|

| ①中核価値(Core Product) | 顧客が求めている本質的な価値 | 朝の時間を快適に過ごしたい、気分を切り替えたい |

| ②実体(Actual Product) | 商品・サービスそのものの形 | コーヒー、店内空間、メニュー、内装デザイン |

| ③付随価値(Augmented Product) | 商品以外で得られる付加価値 | スタンプカード、アプリ予約、無料Wi-Fi、接客体験など |

多くの企業は②の“モノとしての品質”ばかりを改善しがちですが、

実際に差がつくのは③の「付随価値」です。

たとえば、同じコーヒーでも、

- アプリで事前注文できる

- 店内BGMや照明が落ち着く

- スタッフの対応が丁寧で気持ちいい

こうした小さな体験の積み重ねが、“あの店を選ぶ理由” になります。

製品を考えるとは、単に「いいモノをつくること」ではなく、

顧客にとって心地よい体験をデザインすること なのです。

2-3. 製品設計で意識すべき3つのポイント

では、実際にProductを設計する際に、どのような視点を持てばいいのでしょうか。

台本では、次の3つのポイントを押さえるよう説明しています。

- ターゲットが“本当に欲しい価値”を理解すること

市場調査や顧客ヒアリングを通して、「顧客が商品に何を求めているのか」を具体的に把握します。

たとえば「価格の安さ」よりも「安心感」や「信頼性」を重視している場合もあります。 - “他社との違い”を明確にすること

同じカテゴリーの商品が多数ある中で、自社がどう違うのか。

差別化のポイント(ブランド、機能、デザイン、使いやすさなど)を明文化します。 - “体験全体”を設計すること

製品は、購入前・購入中・購入後の体験すべてで成り立っています。

購入後にどう感じてほしいかまでを含めて、ブランド体験を設計しましょう。

これら3つを丁寧に設計していくと、商品単体ではなく「顧客がファンになる仕組み」が見えてきます。

2-4. 製品はブランドの“顔”

Productは、マーケティングミックスの中でも最も基礎となる要素です。

なぜなら、製品は顧客が最初に接する“ブランドの顔”だからです。

広告や販促で一時的に注目を集めても、

肝心の製品に魅力がなければ、リピートも口コミも生まれません。

逆に、製品体験そのものが満足度を生み出せば、宣伝しなくても自然と広がっていきます。

だからこそ、Productを考えるときは「どう売るか」よりも先に、

「どう感じてもらいたいか」を起点に設計することが大切です。

第3章:Price(価格)とは何か

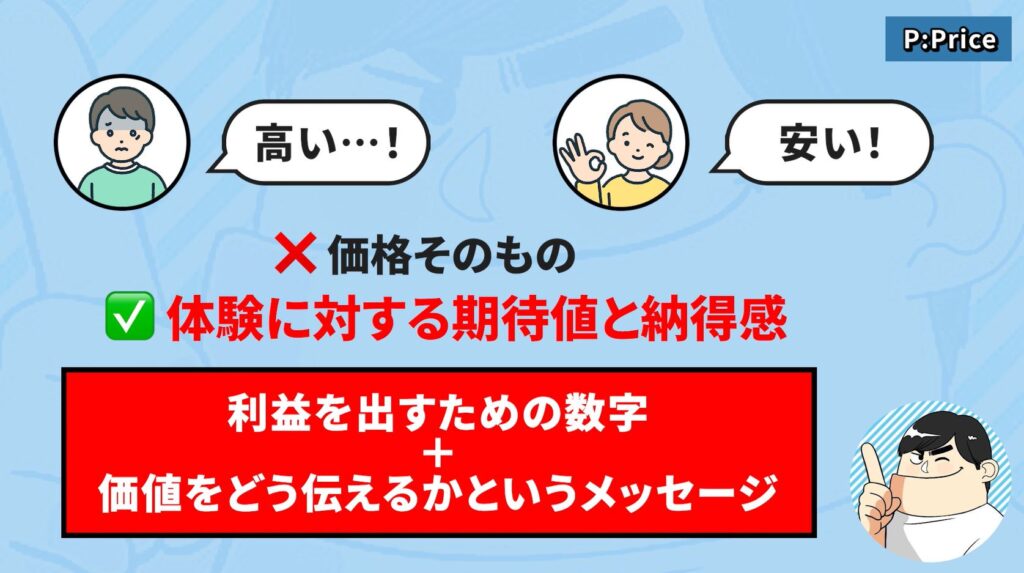

4Pの2つ目の要素は Price(価格) です。

価格というと「いくらで売るか」という単純な数字設定のように聞こえますが、

マーケティングにおいてはそれ以上の意味を持ちます。

価格は、顧客がその製品の価値をどう感じているかを映す鏡 です。

そして同時に、企業がどんなブランドを築こうとしているかを最もはっきり示す要素でもあります。

3-1. 価格は「価値の表現」である

多くの人が“価格=コスト+利益”と考えがちですが、

実際の市場では、「同じコスト構造の商品」でも価格は大きく異なります。

たとえば、

- コンビニのコーヒーは100円台

- カフェチェーンでは400円台

- 高級ホテルのラウンジでは1,000円を超える

どれも“コーヒー”というカテゴリーに属していますが、顧客が支払う金額はまるで違います。

なぜかというと、顧客が感じている“価値”が違うからです。

つまり、価格は価値を数値化したもの。

顧客は「その価格を払う価値がある」と感じたときに購入を決断します。

この考え方を理解していないと、

「原価が○円だからこのくらいで売ろう」という“内向きの価格設定”に陥ってしまいます。

マーケティングにおける価格とは、企業が伝えたい価値をどう“見える形”で提示するか、という設計の問題なのです。

3-2. 安くすることが正解とは限らない

「価格を下げれば売れる」と考えるのは、マーケティングでは危険な発想です。

確かに一時的な販売促進にはなりますが、長期的にはブランド価値を削りかねません。

価格を下げるほど、「安い=品質が低い」「安売りしないと売れない」という印象を与えるリスクがあります。

特にSTPで“高付加価値路線”を取っている場合、価格を下げると戦略そのものが崩れてしまいます。

たとえば、「素材や手作業にこだわった高級スイーツ店」が値下げを繰り返したらどうでしょうか。

一時的に客数は増えても、ブランドの独自性や信頼感が失われ、「特別な日のご褒美スイーツ」ではなくなってしまいます。

価格は“お客様にどう見られたいか”というブランドポジションを決める要素でもあります。

だからこそ、ただ安くするのではなく、価格で価値を表現する という視点が欠かせません。

3-3. 価格設定の3つの基本アプローチ

マーケティングの現場では、価格を決める際に主に3つのアプローチを使います。

| アプローチ | 説明 | 向いているケース |

|---|---|---|

| ①コストベース | 原価に一定の利益率を上乗せする方法。 | 安定した需要があり、価格競争が少ない業界。 |

| ②競合ベース | 同業他社の価格を参考に決める方法。 | 市場で価格水準が明確に存在する場合。 |

| ③価値ベース | 顧客が感じる価値に基づいて設定する方法。 | ブランドや独自性を重視する戦略。 |

この中で最も理想的なのは「価値ベース」の価格設定です。

なぜなら、顧客が「価格に見合う」「むしろ安い」と感じたときにこそ、リピートや口コミが生まれるからです。

たとえば、アップル製品が他のスマホより高くても売れるのは、

顧客が「デザイン性」「使いやすさ」「ブランド体験」といった価値を感じているからです。

つまり、顧客が納得する理由がある価格こそが理想の設定なのです。

3-4. 価格を“戦略”として使う

価格は単なる数字ではなく、戦略の一部として使うことができます。

たとえば次のような考え方があります。

- 高価格戦略(プレミアムプライシング):品質やブランド価値を訴求し、高価格帯で販売する。例:ルイ・ヴィトン、スターバックス

- 浸透価格戦略(ペネトレーションプライシング):市場シェア拡大のために、あえて低価格で参入する。例:Netflixの初期プラン

- 心理的価格戦略(サイコロジカルプライシング):「980円」「99,800円」のように心理的なお得感を演出する。

- バンドル戦略:複数商品をまとめて販売し、単品よりも“お得に見せる”手法。

どの戦略を採用するかは、STPで定めたターゲット・ポジションに連動して決まります。

つまり、価格は後付けではなく、戦略と一体化して設計すべき要素なのです。

3-5. 価格の一貫性が信頼を生む

最後に重要なのが、価格の“整合性”です。

価格が不自然に変動すると、顧客の信頼を失います。

「昨日は5,000円だったのに今日は3,000円?」

「セールが多すぎて、定価の意味が分からない」

──こうした状況では、顧客は“損をしたくない心理”が強くなり、ブランドへのロイヤルティが下がってしまいます。

一方で、明確な理由と納得できるロジックがあれば、顧客は高価格でも安心して購入します。

「この素材だから」「この体験がついているから」「長く使えるから」――そうしたストーリーを伝えることが、価格設計の最終段階です。

第4章:Place(流通)とは何か

4Pの3つ目の要素は Place(流通) です。

この要素は、「どこで、どのように顧客に商品を届けるか」を設計する部分を指します。

多くの人は流通と聞くと、「物流」や「販売経路」を思い浮かべますが、

マーケティングの観点で言えば、もっと広い意味を持ちます。

Placeとは単なる「配送ルート」ではなく、顧客が商品と出会う“導線そのもの”を設計する活動です。

つまり、商品が「欲しい人の手に、欲しいタイミングで届く仕組み」をつくることが目的になります。

4-1. 流通=「出会いの設計」

どんなに良い製品をつくり、魅力的な価格を設定しても、

その商品が“顧客の目に触れない場所”にあれば、売上は生まれません。

たとえば──

- 高齢者向けの商品を、若者が集まるオンラインモールで販売している

- 忙しい会社員向けのサービスなのに、平日昼間しか営業していない

このように、ターゲットと出会えない場所で販売してしまうと、努力が報われないのです。

流通とは、商品を“どこに置くか”ではなく、顧客との最適な出会い方を設計すること。

これは、店舗の立地やECサイトだけでなく、販売チャネル全体の戦略を含みます。

4-2. 流通チャネルの3つの基本形

Placeを考えるうえで、まず押さえておくべきは流通チャネルの種類です。

代表的な3つの形を以下の表にまとめます。

| 種類 | 内容 | 代表例 | メリット・デメリット |

|---|---|---|---|

| ①直接販売(Direct Channel) | 企業が顧客へ直接販売する | 自社EC、直営店舗、営業担当 | 顧客の声を直接聞ける/販売コストが高い |

| ②間接販売(Indirect Channel) | 卸・代理店・小売を介して販売 | コンビニ、量販店、販売代理店 | 販売網が広い/顧客との距離が生まれる |

| ③ハイブリッド型 | 直接と間接を組み合わせる | D2C+量販店併用など | 顧客接点を多角化できる/管理が複雑化 |

現代では、この3つを組み合わせて使うケースが主流です。

たとえば「自社ECでブランド体験を提供しつつ、Amazonで認知を広げる」など、

顧客の購買行動に合わせてチャネルを最適化する発想が求められています。

4-3. 顧客の“購買導線”から設計する

台本では、流通設計を考える際に最も大切なのは、「顧客がどうやって商品にたどり着くか」 という視点だと述べられています。

たとえば、あるカフェチェーンを例に考えてみましょう。

- Product(製品):朝専用のテイクアウトコーヒー

- Price(価格):300円前後で気軽に買える設定

- Place(流通):駅改札のすぐ近く、通勤動線の途中に設置

- Promotion(販促):朝の時間帯にSNS広告を配信

ここでの「Place(場所)」の設計は、単なる“立地選び”ではありません。

通勤中の顧客が「自然と目に入り」「迷わず買える」ような動線をつくること。

つまり、顧客の一日の流れ(カスタマージャーニー)を理解して配置を考えることが、流通設計の本質です。

このように、“顧客の行動に寄り添った導線づくり”こそが、マーケティングにおけるPlaceの役割なのです。

4-4. オンラインとオフラインの融合

近年では、オンラインとオフラインの境界がどんどんなくなっています。

商品を知るのはSNS、買うのはECサイト、受け取るのはリアル店舗──

このように、顧客の購買体験は複数チャネルにまたがるのが当たり前になりました。

そのため、Placeを設計する際は「どのチャネルを使うか」よりも、

チャネル間をどうつなぐか(オムニチャネル設計) が重要になります。

| 例 | 顧客体験 | 企業の狙い |

|---|---|---|

| オンライン予約 → 店舗受け取り | 便利でスムーズな購買体験 | 店舗への来店を促す |

| 店舗体験 → EC購入 | 品質を体験し、後日ネットで購入 | ブランド理解と継続購買の両立 |

| SNS投稿 → 商品発見 → EC購入 | 発見から購入までの一貫導線 | プロモーション効果の最大化 |

このように、顧客の行動を一気通貫でつなげることで、

「どこで買うか」ではなく「どう出会うか」という設計ができます。

4-5. 流通は“ブランド体験”を支える舞台

流通というと“裏方の仕組み”のように聞こえますが、

実際にはブランド体験そのものを左右する重要な舞台です。

たとえば、Apple Storeを思い浮かべてください。

商品の配置、照明、スタッフの距離感――すべてが「Appleらしさ」を演出しています。

これは、単に商品を並べる空間ではなく、ブランドの世界観を体感させる流通のデザインです。

つまり、Placeとは単なる「販売の場所」ではなく、

顧客がブランドに触れる最初の接点を設計する活動なのです。

第5章:Promotion(販促)とは何か

4Pの最後の要素は Promotion(販促) です。

Promotionというと「広告」や「キャンペーン」のイメージを持つ方が多いですが、

本来の意味はもっと広く、“顧客に価値を伝え、行動を促すすべての活動” を指します。

どれだけ優れた製品を開発し、価格や流通を整えても、

その存在を“知ってもらえなければ”購買は生まれません。

つまり、Promotionは「マーケティングのラストピース」であり、

顧客との最初のコミュニケーションでもあるのです。

5-1. 販促は「伝える」だけではなく「伝わる」ことが目的

多くの企業が販促で失敗するのは、「伝える」ことだけに注力してしまうからです。

広告を出して、SNSで発信して、チラシを配って――

これらはすべて“伝える手段”に過ぎません。

大切なのは、顧客に「伝わったかどうか」。

つまり、相手の記憶と感情に残るかどうかです。

たとえば、同じ商品の宣伝でも──

- 「最新の高機能を搭載しました」よりも

- 「あなたの朝の3分を、もっと快適に変える」

のほうが“自分ごと”として心に響きます。

販促とは、情報を押し付ける行為ではなく、顧客の感情を動かすコミュニケーション設計なのです。

5-2. Promotionの4つの主要手段

台本では、Promotionの代表的な手段として以下の4つを挙げています。

| 区分 | 内容 | 代表的な施策 | 目的 |

|---|---|---|---|

| ①広告(Advertising) | メディアを使って不特定多数に伝える | テレビ・Web広告・SNS広告など | 認知度の拡大 |

| ②販売促進(Sales Promotion) | 購買を直接刺激する短期施策 | クーポン・ポイント・イベントなど | 行動喚起・購入促進 |

| ③人的販売(Personal Selling) | 営業担当やスタッフを通じた対面販売 | 店頭販売・法人営業など | 信頼構築・関係深化 |

| ④広報・PR(Public Relations) | 社会的信用や話題性を高める活動 | メディア露出・SNS拡散・口コミなど | ブランドイメージ形成 |

これらを個別に行うのではなく、一貫したメッセージで統合することが重要です。

広告だけ派手で、営業やPRが別方向を向いていては、顧客に矛盾した印象を与えてしまいます。

5-3. “伝える順序”をデザインする

販促は「どの手段を使うか」よりも、「どの順序で伝えるか」を考えることが大切です。

人が購入に至るまでには段階があります。

認知 → 興味 → 比較 → 検討 → 購入。

この流れを踏まえて、段階に応じたコミュニケーションを設計するのが効果的です。

| 段階 | 顧客の状態 | 有効な販促手段 |

|---|---|---|

| 認知 | 商品の存在を知らない | 広告・SNS・PR |

| 興味 | 少し気になっている | 動画・記事・ストーリー投稿 |

| 比較 | 他社と比べて検討中 | 口コミ・レビュー・体験談 |

| 購入 | 購入を決めかけている | クーポン・限定オファー・説明会 |

| 継続 | リピートやファン化 | メール配信・コミュニティ運営 |

このように、「顧客が今どの段階にいるか」を見極め、

その段階に合った伝え方を設計することで、販促の成果は大きく変わります。

5-4. 顧客に“動いてもらう”ための3原則

台本では、販促設計で特に意識すべき3つの原則が示されています。

- “相手視点”でメッセージを考える

「自社が伝えたいこと」ではなく、「相手が聞きたいこと」を軸にする。

例:「当社の新商品です」→「あなたの毎日が少し楽になります」。 - 感情を動かすストーリーを入れる

人は論理ではなく、感情で動きます。

商品誕生の背景や、開発者の想い、利用者の声を交えて伝えることで、“記憶に残る情報”に変わります。 - 一貫したトーンで繰り返す

一度の発信で人は動きません。

広告・SNS・営業トークなど、どの接点でも同じメッセージを繰り返すことで、信頼が積み重なります。

これら3つを守ることで、販促は単なる“告知活動”ではなく、顧客との関係づくりになります。

5-5. 販促は「売り込み」ではなく「共感づくり」

販促という言葉から、“押し売り”や“営業臭い”イメージを持つ人も多いかもしれません。

しかし本来のPromotionは、顧客と価値観を共有する活動です。

たとえば、SNSの投稿ひとつを取っても、

「うちの商品を買ってください」ではなく、

「こんな課題を持っている人に、こういう解決策があります」と伝えるほうが、共感を得られます。

共感が生まれると、顧客は“買わされる”のではなく、“自分から選ぶ”ようになります。

この状態こそ、マーケティングの理想形です。

第6章:4Pをつなげて「売れる仕組み」を完成させる

ここまで、マーケティングミックスの4つの要素――

Product(製品)・Price(価格)・Place(流通)・Promotion(販促)――について見てきました。

それぞれのPは独立したものではなく、相互に支え合って“売れる仕組み”を形づくる構成要素です。

そして、4P全体を通じて一貫しているテーマは「顧客の価値をどう設計するか」という点です。

6-1. 4Pは「戦略を実行に変えるフレームワーク」

STP分析で描いた戦略を、実際に動かすための道具が4Pです。

戦略が“方向性”を示すものであるなら、4Pは“行動計画”です。

たとえば、カフェの例で言えばこうなります。

| 要素 | 具体的な設計例 | 意図 |

|---|---|---|

| Product(製品) | 通勤中の人でも素早く受け取れるテイクアウト専用メニュー | 「忙しい朝に寄れる」を実現する |

| Price(価格) | 300円前後で迷わず買える価格設定 | 毎日通える「日常の一部」にする |

| Place(流通) | 駅改札前、出入口を分けた動線設計 | 通勤導線に自然に組み込む |

| Promotion(販促) | SNSや駅広告で「朝の3分を快適に」というメッセージ | 朝の時間価値を想起させる |

このように、4Pを戦略に沿って整合的に設計することで、顧客が自然に「選びたくなる流れ」ができます。

STPで定めた“誰に何をどう届けるか”を、4Pが“どう実現するか”の形に変える。

それが、マーケティングミックスの本質です。

6-2. 「4つの歯車」がそろって初めて動き出す

4Pの中で、1つだけが突出してもうまくいきません。

たとえば、製品(Product)が良くても、価格(Price)がズレていれば顧客の共感は得られません。

販促(Promotion)で注目を集めても、実際に購入できる場所(Place)がなければ売上にはつながりません。

4Pは、4つの歯車がそろって初めて動く仕組みです。

| 不整合の例 | 起こる問題 |

|---|---|

| 高価格帯の戦略なのに、安っぽい販促デザイン | ブランドの信頼が崩れる |

| 若者向けの製品なのに、販売チャネルが百貨店中心 | ターゲットに届かない |

| 高品質を訴求しているのに、低価格すぎる設定 | 価値が伝わらない |

どこか一つでも歯車がズレると、全体が止まります。

逆に、4Pすべてがターゲットの価値観に合っていると、自然と顧客が動く「売れる仕組み」になります。

6-3. 戦略から実行へ、そして体験へ

マーケティングの目的は、「売ること」ではなく「選ばれること」。

そのためには、戦略(STP)と実行(4P)が連動し、顧客の体験にまで落とし込まれている必要があります。

戦略だけで終わると、机上の空論。

4Pの設計を現場レベルまで落とすことで、ようやく“体験としてのマーケティング”が生まれます。

たとえば、あなたが提供する商品やサービスが、

- 誰のどんな課題を解決していて

- その人のどんな日常に溶け込んでいるのか

これを4Pで具体化し、実際の行動につなげていく。

その積み重ねが、ブランドの信頼を築きます。

6-4. 売れる仕組み=顧客理解の積み重ね

4Pの成功は、“顧客理解の深さ”に比例します。

「どんな製品を」「どんな価格で」「どんな場所で」「どんな伝え方で」届けるか。

その答えはすべて、顧客の中にあります。

- 顧客が何を大切にしているのか

- どんなときにその価値を感じるのか

- どんな不安や期待を持っているのか

この理解がある企業ほど、4Pを通して自然な体験を設計できます。

そして、その積み重ねが“売れる仕組み”を強くしていくのです。

第7章:マーケティングミックスを使いこなそう

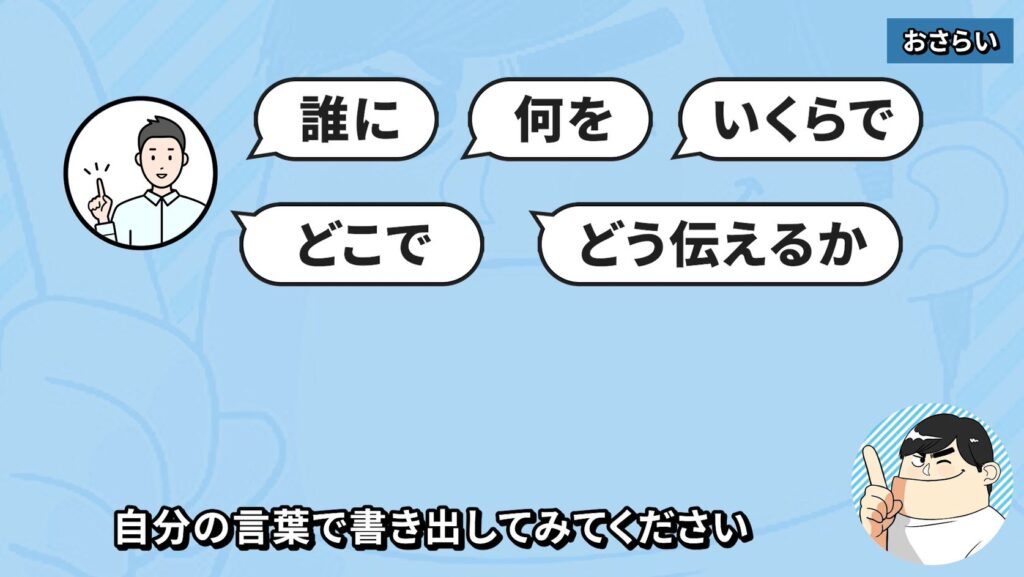

今回のテーマ「4P分析(マーケティングミックス)」では、

戦略を“動かす”ための4つの設計要素――Product・Price・Place・Promotion――を解説しました。

マーケティングの現場では、この4Pをどう組み合わせるかで結果が大きく変わります。

どれか1つだけに力を入れてもうまくいくことはありません。

4つを一貫させ、顧客の価値体験としてつなぐことが何より大切です。

この記事のまとめ

| 要素 | 意味 | キーポイント |

|---|---|---|

| Product(製品) | 何を提供するか | モノではなく「体験価値」を設計する |

| Price(価格) | いくらで提供するか | 価格は「価値の表現」。安さより納得感 |

| Place(流通) | どこで・どう届けるか | 顧客の行動導線から“出会い”を設計する |

| Promotion(販促) | どう伝えるか | 伝えるのではなく“伝わる”設計を意識する |

4Pはそれぞれ独立して見えても、実際には密接に関係しています。

一貫した戦略のもとで4つのPを連動させることで、はじめて“売れる仕組み”が機能します。

4Pから顧客体験へ

4P分析の目的は、単に「販売施策を整理すること」ではありません。

本当のゴールは、顧客に一貫した体験を届けることです。

- 製品を通して感じる満足

- 価格に対する納得

- スムーズに買える導線

- 心に響くメッセージ

この4つが自然につながることで、顧客は“このブランドを選びたい”と感じます。

それが、マーケティングの理想的な形です。